当ブログにはPRを含みます。

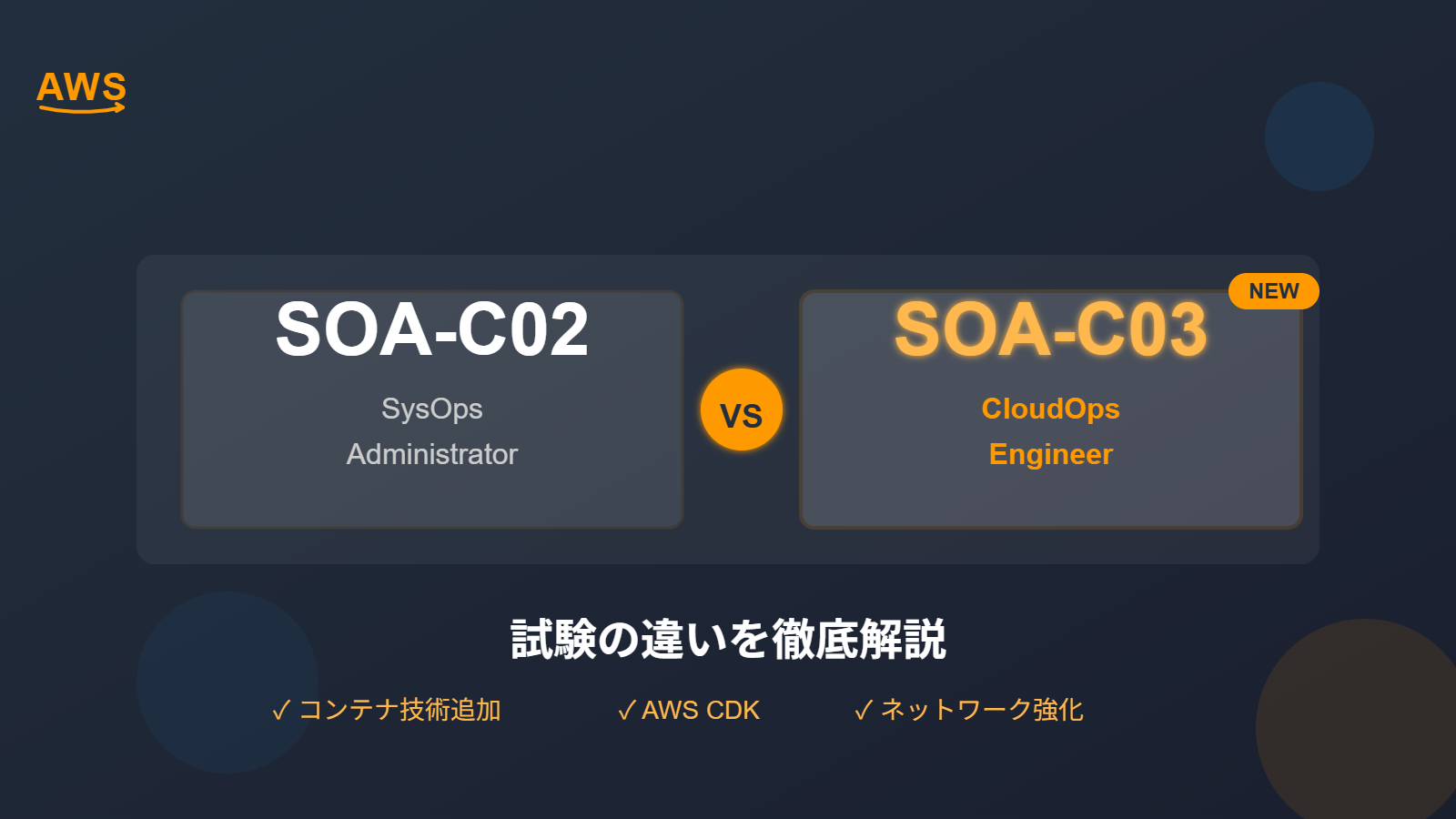

2025年9月30日より、AWS SysOps Administrator認定試験が「SOA-C03」として大幅にアップデートされました。本記事では、SOA-C02を取得済みの方や、C02の学習教材で勉強してきた方に向けて、新試験C03との違いを詳しく解説します。

まずは無料で体験:練習問題15問

Udemy講師評価4.5/5.0が作成した、本番レベルの無料問題集

- ✅ 完全無料|会員登録・ログイン不要

- ✅ C03への完全アップデート済

- ✅ AWS公式ドキュメントへのリンク完備

- ✅ 不正解選択肢の理由も丁寧に解説

- ✅ 本番ライクな260問超収録

問題集の完全版は以下Udemyで購入可能です。特別価格: 通常2,600円 → 1,500円

講師クーポン適用で42%OFF

講師クーポン【全出題範囲網羅+詳細解説】AWS SOA-C03日本語問題300問+(Cloud Operations Engine)

試験名称の変更

最も目を引く変更点は、試験の正式名称です。

- 旧試験(SOA-C02)

- AWS Certified SysOps Administrator – Associate

- 新試験(SOA-C03)

- AWS Certified Cloud Operations Engineer – Associate

「SysOps Administrator(システム運用管理者)」から「Cloud Operations Engineer(クラウド運用エンジニア)」へと名称が変更されました。

この変更は、現代のクラウド運用における役割の進化を反映していると考えられます。

- 従来のSysOps: オンプレミス的な「管理」業務が中心

- 現代のCloudOps: コンテナ、IaC、自動化など、より「エンジニアリング」的なスキルセットが求められる

実際、C03ではコンテナ(ECS/EKS)、IaC(CDK)、高度なネットワーキングなど、より技術的な内容が大幅に強化されています。

試験概要の比較

基本的な試験形式は維持されていますが、いくつかの重要な変更があります。

| 項目 | SOA-C02 | SOA-C03 |

|---|---|---|

| 試験時間 | 130分 | 130分 |

| 問題数 | 65問 | 65問 |

| 合格点 | 720/1000 | 720/1000 |

| 問題形式 | 択一選択・複数選択+ラボ試験 | 択一選択・複数選択のみ |

試験分野と配点の変更

C03では試験分野が再編成され、配点バランスも大きく変わりました。

SOA-C02の分野構成

| 分野 | 配点 |

|---|---|

| 分野1: モニタリング、ログ記録、修復 | 20% |

| 分野2: 信頼性と事業の継続性 | 16% |

| 分野3: デプロイ、プロビジョニング、オートメーション | 18% |

| 分野4: セキュリティとコンプライアンス | 16% |

| 分野5: ネットワークとコンテンツ配信 | 18% |

| 分野6: コストとパフォーマンスの最適化 | 12% |

SOA-C03の分野構成

| 分野 | 配点 | 変化 |

|---|---|---|

| 分野1: モニタリング、ログ記録、分析、修復、パフォーマンスの最適化 | 22% | ⬆️ +2% |

| 分野2: 信頼性と事業の継続性 | 22% | ⬆️ +6% |

| 分野3: デプロイ、プロビジョニング、オートメーション | 22% | ⬆️ +4% |

| 分野4: セキュリティとコンプライアンス | 16% | → 変化なし |

| 分野5: ネットワークとコンテンツ配信 | 18% | → 変化なし |

| ❌ 廃止 |

主な変更ポイント

-

分野6が独立ドメインとして廃止

- コスト最適化は削除されたわけではなく、他の分野に統合

- パフォーマンス最適化は分野1に統合され、より重視される

-

分野1、2、3の配点が大幅増加

- 実践的な運用スキル(モニタリング、信頼性、自動化)がより重視される

- 各分野が均等に22%の配点に

-

分野1のスコープ拡大

- 「分析」と「パフォーマンスの最適化」が明示的に追加

- CloudWatchだけでなく、Prometheus、Grafanaなども範囲に

出題形式の大きな変化

ラボ試験の完全廃止

SOA-C02の最大の特徴であった「ラボ試験」が、C03では完全に廃止されました。

SOA-C02のラボ試験とは

- AWS Management ConsoleまたはAWS CLIを使用して実際に操作

- 実際の運用スキルを評価

注: SOA-C02でも2023年3月28日以降、ラボ試験は一時的に廃止されていましたが、試験ガイドには記載が残っていました。

C03での対応

ラボ試験は廃止されましたが、実践的なスキル評価は以下の方法で継続されています。

- シナリオベースの問題: より実践的な状況設定の問題が増加

- 複数選択問題の高度化: 複数の正解を選ぶ問題で、より深い理解が求められる

- トラブルシューティング問題の強化: ログ分析やネットワーク診断など

C03で削除された内容

1. 独立分野としての「コスト最適化」

削除内容:

- 分野6「コストとパフォーマンスの最適化」が独立分野として廃止

実際の影響:

- コスト最適化の内容自体は完全には削除されず

- 各分野の中で適宜扱われる形に再編成

- ただし、試験全体での比重は下がった

2. S3静的ウェブサイトホスティング

削除内容:

- タスク5.2から「S3の静的ウェブサイトホスティングを設定する」が削除

削除の背景:

- CloudFrontとの組み合わせが主流になった

- より高度なコンテンツ配信戦略が重視される

3. 一部のサービスのリスト整理

以下の古いサービスはout-of-scope(試験範囲外)です。これらはC02から試験範囲外でしたが、C03でも試験範囲外です。

Developer Tools

- AWS CodeBuild – ビルドサービス

- AWS CodeCommit – Gitリポジトリ

- AWS CodeDeploy – デプロイ自動化

- AWS CodeStar – 開発プロジェクト管理

その他

- Amazon Lumberyard – ゲームエンジン(サービス終了)

CI/CDパイプラインの設計・実装は依然として試験範囲外(Out of scope)です。ただし、Systems ManagerやCloudFormationを使った自動化は試験範囲内です。

C03で追加・強化された内容

試験ガイドの付録Bに明記されている追加・変更内容を、学習者の視点でまとめます。

1. コンテナ環境でのモニタリング

追加された内容:

- EC2インスタンスだけでなく、ECSクラスターやEKSクラスターからのメトリクス・ログ収集

- CloudWatchエージェントのコンテナ対応設定

学習すべきポイント:

- CloudWatch Container Insightsの設定方法

- ECS/EKSタスクからのカスタムメトリクス収集

- コンテナログの集約と分析

- Fargate環境でのログ収集パターン

理解したいポイント: マイクロサービスアーキテクチャが主流となる中、コンテナ環境の監視は必須スキルです。

2. Infrastructure as Code (IaC) の拡充

追加された内容:

- CloudFormationに加えて、AWS CDKが正式に試験範囲に

- リソーススタックの作成・管理がより高度に

学習すべきポイント:

- AWS CDKの基本概念(App、Stack、Construct)

- TypeScript/Python/Javaでのインフラコード記述

- CloudFormationとCDKの違いと使い分け

- cdk synth、cdk deployなどの基本コマンド

- CDKで生成されたCloudFormationテンプレートの理解

理解したいポイント: プログラミング言語でインフラを定義できるCDKは、より複雑なインフラ管理を可能にします。

3. パフォーマンス最適化の統合と強化

変更内容:

- 旧C02の「分野6: コストとパフォーマンスの最適化」が廃止

- パフォーマンス最適化部分が「分野1」に統合され、より重視される(22%に増加)

学習すべきポイント:

- EBS最適化: IOPS、スループット、ボリュームタイプの選択

- S3パフォーマンス: Transfer Acceleration、マルチパートアップロード、ライフサイクルポリシー

- RDS最適化: Performance Insights、プロアクティブレコメンデーション、RDS Proxy

- 共有ストレージ: EFSライフサイクルポリシー、FSxの最適化

- EC2最適化: プレイスメントグループ、Enhanced Networking、インスタンスストア

理解したいポイント: コストよりもパフォーマンスに重点が移り、SLA達成のための最適化スキルが求められます。

4. コンプライアンス要件の適用

追加された内容:

- リージョンやサービスの選択によるコンプライアンス要件の適用

- データレジデンシーへの対応

学習すべきポイント:

- データレジデンシー要件の理解

- リージョン制限の実装方法(SCPの活用)

- AWS Configによるコンプライアンスチェック

- 特定リージョンへのリソース制限

- 規制要件に応じたサービス選択

理解したいポイント: リージョンやサービスの選択によるコンプライアンス要件への対応が求められます。

5. 高度なネットワークモニタリング

追加された内容:

- CloudWatchネットワークモニタリングサービスの設定と分析

- VPC Reachability Analyzerの活用

学習すべきポイント:

- VPC Flow Logsの高度な分析(Athenaとの連携)

- CloudWatch Network Monitorの設定

- VPC Reachability Analyzerによる到達可能性診断

- ネットワークパフォーマンスメトリクスの理解

- トラブルシューティングの自動化

理解したいポイント: 複雑なネットワーク構成でのトラブルシューティングが求められます。

6. セキュリティ分野の整理

変更内容:

- VPNが「セキュリティ(分野4)」から「ネットワーク(分野5)」に移動

学習への影響:

- VPN(Client VPN、Site-to-Site VPN)はネットワーク接続として学習

- セキュリティ分野はIAM、暗号化、脅威検出として学習

- ハイブリッド接続の設計と運用の理解が問われる

C03で新規追加されたAWSサービス

C03で新たに試験範囲に追加されたサービスを、重要度順に解説します。各サービスには学習リソースも併記しています。

最重要:コンテナサービス(新規カテゴリ)

C03最大の変化は、コンテナが正式に試験範囲に追加されたことです。

| サービス | 概要 | 学習リソース |

|---|---|---|

| Amazon ECS | コンテナオーケストレーション | ECS Black Belt / 公式ドキュメント |

| Amazon EKS | マネージドKubernetes | EKS Black Belt / 公式ドキュメント |

| Amazon ECR | コンテナレジストリ | 公式ドキュメント |

学習すべき内容:

- ECSタスク定義とサービスの作成・管理

- EKSクラスターの運用とkubectl基礎

- ECRへのイメージプッシュとライフサイクルポリシー

- CloudWatchエージェントによるコンテナログ収集(Container Insights)

- FargateとEC2起動タイプの違い

Infrastructure as Code (IaC)

| サービス | 概要 | 学習リソース |

|---|---|---|

| AWS CDK | プログラミング言語でIaC | ・CDK Black Belt ・Developer Guide ・CDK Workshop |

学習すべき内容:

- CDKの基本概念(App、Stack、Construct)

- CloudFormationとの関係性

- cdk synthでのテンプレート生成

- cdk deployでのデプロイ

- CDKのベストプラクティス

モニタリング・可観測性

| サービス | 概要 | 学習リソース |

|---|---|---|

| Amazon Managed Grafana | マネージドGrafana | Black Belt / 公式ドキュメント |

| Amazon Managed Service for Prometheus | マネージドPrometheus | 同上Black Belt / 公式ドキュメント |

| AWS X-Ray | 分散トレーシング | Black Belt / 公式ドキュメント |

学習すべき内容:

- PrometheusとGrafanaの統合

- X-Rayによるマイクロサービスのトレース

- カスタムメトリクスの収集と可視化

- CloudWatchとの使い分け

ネットワーキング(大幅拡充)

| サービス | 概要 | 学習リソース |

|---|---|---|

| VPC Reachability Analyzer | 到達可能性診断 | 公式ドキュメント |

| AWS Network Firewall | マネージドファイアウォール | Black Belt / 公式ドキュメント |

| Route 53 Resolver DNS Firewall | DNSファイアウォール | 公式ドキュメント |

| VPC Flow Logs | ネットワークトラフィックログ | 公式ドキュメント |

| VPC Endpoints | プライベート接続 | 公式ドキュメント |

| AWS PrivateLink | サービス間プライベート接続 | 公式ドキュメント |

| VPC Peering | VPC間接続 | 公式ドキュメント |

| AWS Client VPN | クライアントVPN | 公式ドキュメント |

| AWS Site-to-Site VPN | サイト間VPN | 公式ドキュメント |

| Amazon Application Recovery Controller | 災害復旧制御 | 公式ドキュメント |

学習すべき内容:

- VPC Reachability Analyzerでのトラブルシューティング

- Network FirewallとSecurity Groupの使い分け

- VPC EndpointsとPrivateLinkの違い

- VPC Flow Logsの分析方法(Athenaでのクエリ)

- ハイブリッド接続の設計と運用

セキュリティ

| サービス | 概要 | 学習リソース |

|---|---|---|

| Amazon Macie | データセキュリティ・プライバシー | Black Belt / 公式ドキュメント |

| AWS IAM Identity Center | SSO管理 | 公式ドキュメント |

学習すべき内容:

- Macieによる機密データの検出

- IAM Identity Centerでのマルチアカウント管理

- SCPによる組織レベルのガードレール

データベース

| サービス | 概要 | 学習リソース |

|---|---|---|

| Aurora Serverless v2 | サーバーレスDB | 公式ドキュメント |

| DynamoDB Accelerator (DAX) | DynamoDBキャッシュ | 公式ドキュメント |

| RDS Proxy | 接続プール | 公式ドキュメント |

マネジメント・ガバナンス

| サービス | 概要 | 学習リソース |

|---|---|---|

| AWS Resource Access Manager | リソース共有 | 公式ドキュメント |

| Service Control Policies (SCP) | 組織制御 | 公式ドキュメント |

| VPC IP Address Manager (IPAM) | IPアドレス管理 | 公式ドキュメント |

分析

| サービス | 概要 | 学習リソース |

|---|---|---|

| Amazon Athena | S3のクエリサービス | Black Belt /公式ドキュメント |

| Amazon Data Firehose | ストリーミング配信 | 公式ドキュメント |

アプリケーション統合

| サービス | 概要 | 学習リソース |

|---|---|---|

| AWS Step Functions | ワークフローオーケストレーション | Black Belt /公式ドキュメント |

ビジネスアプリケーション

| サービス | 概要 | 学習リソース |

|---|---|---|

| Amazon SES | メール送信サービス | Black Belt /公式ドキュメント |

その他の推奨学習リソース

ハンズオン

- AWS Workshops – 実践的なハンズオン集

- AWS Hands-on for Beginners – 初心者向けハンズオン

動画リソース

- AWS Events Content – re:Inventセッション動画

- AWS Samples (GitHub) – サンプルコード集

問題集

なぜ4.5/5.0の高評価を獲得できているのか?

- ✅ 全260問超に平均800字以上の詳細解説

- ✅ 新試験C03に完全対応

- ✅ 受講生からの質問に100%に回答

- ✅ AWSアップデートを反映

- ✅ 不正解選択肢も「なぜ不正解か」を丁寧に解説

受講生の声:

「本教材だけで合格できた」「解説が丁寧」「試験問題を解くために必要な考え方を学べる」

↓実際の収録問題↓

問題文:

ある企業の内部Webアプリケーションのユーザーが、短期間アプリケーションのパフォーマンス問題を経験しました。アプリケーションには、Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS)クラスターで実行されるフロントエンドWebサーバーが含まれています。アプリケーションには、1つのDBインスタンスを含むバックエンドのAmazon Aurora PostgreSQL DBクラスターも含まれています。SysOps管理者は、パフォーマンス問題の原因がDBクラスターの高使用率であることを特定しました。単一のwriterインスタンスは11分間、90%以上の使用率を経験しました。高使用率の原因は、週に1回実行されるようにスケジュールされた自動レポートでした。このレポートはデータベースに対して読み取り専用のクエリのみを実行します。レポートが毎週実行されるときにユーザーがパフォーマンス問題を経験しないようにするために、SysOps管理者は何をすべきですか?

選択肢:

A. DBインスタンスのサイズを増やします。レポートの次回スケジュール実行時にパフォーマンスを監視します。

B. readerインスタンスを追加します。レポートアプリケーションのデータベース接続文字列を、新しく作成されたreaderインスタンスを使用するように変更します。

C. 別のwriterインスタンスを追加します。レポートアプリケーションのデータベース接続文字列を、新しく作成されたwriterインスタンスを使用するように変更します。

D. DBクラスターのオートスケーリングを構成します。最小キャパシティユニット、最大キャパシティユニット、ターゲット使用率を設定します。

正解:B

A. DBインスタンスのサイズを増やします。レポートの次回スケジュール実行時にパフォーマンスを監視します。

不正解 DBインスタンスのサイズを増やすことで、より多くのCPUとメモリリソースを提供し、高負荷に対応できますが、これは最適なアプローチではありません。レポートが読み取り専用である場合、writerインスタンスの容量を増やすよりも、読み取りワークロードを専用のreaderインスタンスに分離する方がコスト効率が高く、スケーラブルです。writerインスタンスのリソースをトランザクション処理のために確保すべきです。

B. readerインスタンスを追加します。レポートアプリケーションのデータベース接続文字列を、新しく作成されたreaderインスタンスを使用するように変更します。

正解 レポートが読み取り専用のクエリで構成されている場合、Aurora readerインスタンスを追加し、レポートワークロードをreaderに向けることがAuroraの推奨されるベストプラクティスです。これにより、プライマリwriterインスタンスはトランザクション処理(INSERT、UPDATE、DELETE)に専念でき、読み取り専用のレポートクエリは専用のreaderで処理されます。writerインスタンスへの負荷を軽減し、コスト効率も高く、将来的なスケーラビリティも向上します。

C. 別のwriterインスタンスを追加します。レポートアプリケーションのデータベース接続文字列を、新しく作成されたwriterインスタンスを使用するように変更します。

不正解 Aurora PostgreSQLは、複数のwriterインスタンス(マルチマスター構成)をサポートしていません。Aurora MySQLにはマルチマスター機能がありますが、PostgreSQLバージョンには実装されていません。Aurora PostgreSQLでは、1つのwriterインスタンスと複数のreaderインスタンスという構成のみが可能です。したがって、この選択肢は技術的に実現不可能です。

D. DBクラスターのオートスケーリングを構成します。最小キャパシティユニット、最大キャパシティユニット、ターゲット使用率を設定します。

不正解 標準のAurora(プロビジョニング済み)では、readerインスタンスのAuto Scalingは可能ですが、問題文はwriterインスタンスの負荷が問題であることを示しています。まず、読み取りワークロードをreaderインスタンスに分離することが先決です。その後、必要に応じてreaderインスタンスのAuto Scalingを構成できます。また、「キャパシティユニット」という用語はServerless固有のもので、標準のプロビジョニング済みAuroraには適用されません。

問われている要件

- 週次の読み取り専用レポート実行時のDBクラスター高使用率問題を解決すること

- ユーザーがパフォーマンス問題を経験しないようにすること

- writerインスタンスの90%以上の使用率を改善すること

- コスト効率の高い持続可能なソリューションを実装すること

前提知識

Aurora PostgreSQLのアーキテクチャと読み取りスケーリング

Amazon Aurora PostgreSQLは、クラウド向けに最適化されたリレーショナルデータベースエンジンです。1つのプライマリ(writer)インスタンスと最大15個のAurora Replica(reader)インスタンスで構成されるクラスター構成をサポートします。writerインスタンスは読み取りと書き込みの両方を処理できますが、readerインスタンスは読み取り専用のクエリを処理します。すべてのインスタンスは同じ共有ストレージボリュームにアクセスし、レプリケーションラグはミリ秒単位で非常に低くなります。この設計により、読み取りワークロードを効率的にスケールできます。

読み取りワークロードの分離のベストプラクティス

Auroraの推奨アーキテクチャでは、読み取り専用のワークロードをreaderインスタンスにオフロードすることが基本原則です。レポート、分析クエリ、読み取り専用のアプリケーション、ビジネスインテリジェンス(BI)ツールなどは、readerインスタンスに向けるべきです。これにより、writerインスタンスはOLTP(オンライントランザクション処理)ワークロード、つまりINSERT、UPDATE、DELETEなどのトランザクション処理に専念でき、全体的なパフォーマンスとスループットが向上します。読み取りと書き込みのワークロードを分離することで、リソースの競合が減少します。

Auroraエンドポイントの種類と使い分け

Auroraクラスターには複数のエンドポイントがあります。クラスターエンドポイント(writerエンドポイント)は常にプライマリwriterインスタンスを指し、書き込み操作に使用します。リーダーエンドポイントは、利用可能なすべてのreaderインスタンス間で読み取りトラフィックを自動的にロードバランシングします。カスタムエンドポイントを使用すると、特定のインスタンスのサブセットを指定して、ワークロードごとに異なる接続先を定義できます。レポートアプリケーションは、リーダーエンドポイントまたはカスタムエンドポイントを使用するように構成すべきです。

垂直スケーリングと水平スケーリングの比較

垂直スケーリング(スケールアップ)は、DBインスタンスのサイズを大きくすることで、より多くのCPU、メモリ、ネットワーク帯域幅を提供します。上限があり、短時間のダウンタイムが発生する可能性があります。水平スケーリング(スケールアウト)は、readerインスタンスを追加することで読み取り容量を増やします。ダウンタイムなしで実施でき、より柔軟でコスト効率が高くなります。読み取り専用の負荷が高い場合、水平スケーリングが推奨されるアプローチです。必要に応じて複数のreaderを追加でき、不要になれば削除できるため、柔軟性が高くなります。

コスト効率とパフォーマンス最適化

writerインスタンスのサイズを増やすことは、より高価なインスタンスクラスに移行することを意味し、コストが大幅に増加する可能性があります。一方、readerインスタンスを追加することで、読み取りワークロードのみに必要な容量を追加でき、writerインスタンスは小さく保つことができます。また、読み取り専用のワークロードをreaderに分離することで、writerインスタンスのリソースが解放され、トランザクション処理のパフォーマンスが向上します。これは、コストとパフォーマンスの両方の観点から最適なアプローチです。

解くための考え方

この問題のキーポイントは、「レポートはデータベースに対して読み取り専用のクエリのみを実行する」という前提条件です。この情報があることで、最適な解決策が明確になります。

まず、問題の本質を理解します。writerインスタンスが90%以上の使用率を経験したのは、読み取り専用のレポートクエリが原因です。つまり、書き込みワークロードではなく、読み取りワークロードがwriterインスタンスに過負荷をかけています。

Auroraのアーキテクチャでは、writerインスタンスは読み取りと書き込みの両方を処理できますが、読み取り専用のワークロードをwriterで処理することは非効率です。writerインスタンスはトランザクション処理のために予約し、読み取り専用のワークロードは専用のreaderインスタンスで処理すべきです。

readerインスタンスを追加してレポートアプリケーションの接続文字列を変更するアプローチには、以下の利点があります:

- writerインスタンスの負荷が軽減され、トランザクション処理に専念できる

- レポートクエリは専用のreaderで処理され、パフォーマンスが向上する

- 将来的に読み取り負荷が増加しても、追加のreaderインスタンスを追加できる

- コスト効率が高い(writerのサイズを増やすより安価)

writerインスタンスのサイズを増やすアプローチは、読み取り専用ワークロードに対する最適な解決策ではありません。writerインスタンスは書き込み処理のために使用すべきで、読み取り専用の負荷のためにサイズを増やすことは、リソースの無駄遣いとなります。

複数のwriterインスタンスを追加する提案は、Aurora PostgreSQLが複数のwriterをサポートしていないため、技術的に不可能です。

オートスケーリングを構成する提案は、まず読み取りワークロードをreaderに分離することが先決であり、その後必要に応じてAuto Scalingを検討すべきです。

したがって、レポートが読み取り専用である場合、readerインスタンスを追加してレポートワークロードをreaderに向けることが、Auroraのベストプラクティスに沿った最適な解決策です。

参考資料

問題集の完全版は以下Udemyで購入可能です。特別価格: 通常2,600円 → 1,500円

講師クーポン適用で42%OFF

講師クーポン【全出題範囲網羅+詳細解説】AWS SOA-C03日本語問題300問+(Cloud Operations Engine)

まとめ

- SOA-C03では試験名称が「SysOps Administrator」から「CloudOps Engineer」に変更され、コンテナ(ECS/EKS)、IaC(AWS CDK)、高度なネットワーキングなど、より技術的・エンジニアリング志向の内容が大幅に追加された

- ラボ試験は完全廃止され、分野6(コストとパフォーマンス最適化)も独立分野として廃止。分野1、2、3が各22%に増加し、実践的な運用スキルがより重視される構成に変更

- 最優先で学習すべき新規追加内容は、コンテナサービス(ECS/EKS/ECR)、AWS CDK、VPC Reachability Analyzer、CloudWatch Container Insights、ネットワークトラブルシューティング(VPC Flow Logs、Network Firewall)

- C02で学んだCloudWatch、IAM、EC2、S3、RDS、Route 53の基礎知識はそのまま活用可能。新規サービスの学習に集中すれば効率的に対策できる

- 各サービスの学習には、AWS Black Belt(日本語)と公式ドキュメントを活用。本記事の「C03で新規追加されたAWSサービス」の表に重要度と学習リソースのリンクを記載

- C02取得済みの場合は1-2ヶ月(60-80時間)、C02教材で学習中の場合は2-3ヶ月(100-120時間)が学習期間の目安

参考リソース

- AWS認定公式ページ

- SOA-C03試験ガイド(CloudOps Engineer)

- SOA-C02試験ガイド(SysOps Administrator)

- AWS Black Belt Online Seminar

以上です。最後までお読みいただきありがとうございます。

この記事がお役に立ちましたら、コーヒー1杯分(300円)の応援をいただけると嬉しいです。いただいた支援は、より良い記事作成のための時間確保や情報収集に活用させていただきます。

システムエンジニア

AWSを中心としたクラウド案件に携わっています。

IoTシステムのバックエンド開発、Datadogを用いた監視開発など経験があります。

IT資格マニアでいろいろ取得しています。

AWS認定:SAP, DOP, SAA, DVA, SOA, CLF

Azure認定:AZ-104, AZ-300

ITIL Foundation

Oracle Master Bronze (DBA)

Oracle Master Silver (SQL)

Oracle Java Silver SE

■略歴

理系の大学院を卒業

IT企業に就職

AWSのシステム導入のプロジェクトを担当