当ブログにはPRを含みます。

この記事は、私がAWS SAP試験に合格した際の体験記です。実務経験1年、3ヶ月の学習で798点(合格ライン750点)で一発合格しました。

この記事では一人の受験者としての正直な体験と失敗談を記載しています。現在はUdemy講師として問題集を作成販売していますが、この記事は当時の1受験生の視点から公開しました。

まずは無料で体験:練習問題15問

Udemy講師評価4.5/5.0が作成した、本番レベルの無料問題集

- ✅ 完全無料|会員登録・ログイン不要

- ✅ アーキテクチャ図付き詳細解説

- ✅ AWS公式ドキュメントへのリンク完備

- ✅ 不正解選択肢の理由も丁寧に解説

- ✅ 本番ライクな300問収録

問題集の完全版は以下Udemyで購入可能です。特別価格: 通常2,600円 → 1,500円

講師クーポン適用で42%OFF

合格までの概要

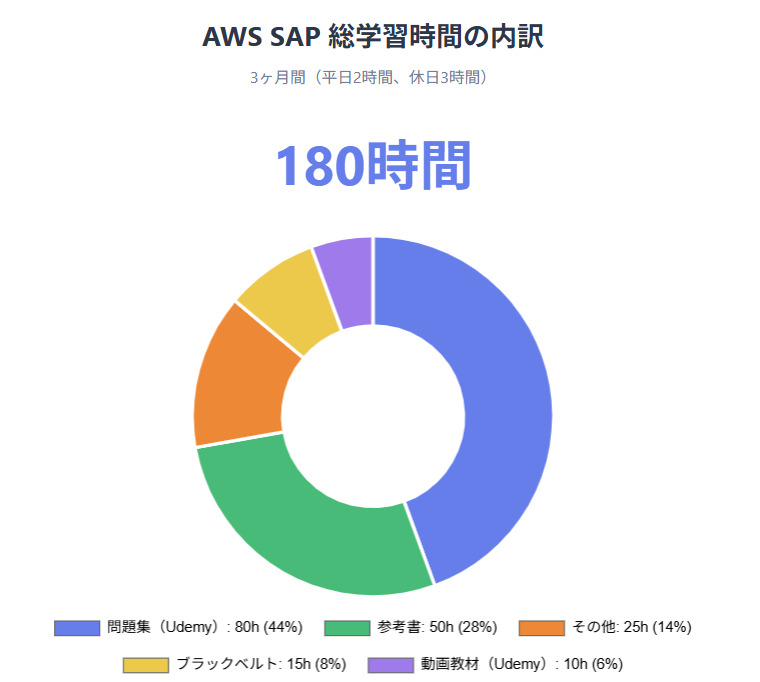

- 学習期間:3ヶ月(平日2時間、休日3時間)

- 総学習時間:約180時間

- 試験スコア:798点(合格ライン750点)

- 前提条件:AWS実務経験1年、SAA・DVA・SOA保有

受験前の私のスペック

保有資格と実務経験

■ 保有していたAWS資格

- AWS SAA(ソリューションアーキテクト アソシエイト)

- AWS DVA(デベロッパー アソシエイト)

- AWS SOA(SysOps アドミニストレーター)※1回不合格後、2回目で合格

■ 実務経験

- AWS実務経験:約1年

- 業務内容:IoT家電のクラウドインフラ構築

- 使用サービス:Lambda、DynamoDB、API Gateway、CloudFormation、EC2

■ 受験直前のSAP合格の自信度 60%程度でした。練習問題の初見正答率が75%前後で不安定だったため、「もしかしたら一度落ちるかもしれない」という不安が常にありました。

使用した教材と正直な評価

教材1:SBクリエイティブ社の参考書(メイン教材)

AWS認定資格試験テキスト AWS認定ソリューションアーキテクト-プロフェッショナル

価格:¥3,300

問題数:模擬試験82問(解説付き)+ 各章の確認テスト

ページ数:約500ページ

使用期間:1ヶ月(1周目)+ 復習で断続的に

評価:★★★☆☆(6-7点/10点)

なぜこの参考書を選んだのか

正直に言うと、他の参考書と比較検討したわけではありません。SBクリエイティブ社の参考書は社内で評判が良く、SAA取得時にも使っていた人が多かったので、特に何も考えずに選びました。正直、SAP-C02に対応しているものであれば何でも良いと思います。

1周目の使い方:丁寧に、でも急がずに

参考書の1周目は、頭から順番に読んでいきました。ただし、馴染みのあるサービス(EC2、Lambda、DynamoDBなど)は結構読み飛ばしながら進めました。時間を節約するためです。

1周目にかかった時間:約1ヶ月

章末問題の正答率:7-8割

章末問題は比較的解けましたが、巻末の模擬試験を解いた時に衝撃を受けました。

1周目を終えた時の衝撃:模擬試験が全く解けない

初回の模擬試験正答率:60%未満

「知識をつけただけではダメなんだ。問題集に慣れる必要がある」と痛感した瞬間でした。

2周目の使い方:苦手分野を集中攻略

2周目以降は、理解が不足している部分を中心に進めました。1周目で「ここは理解が浅い」とOneNoteにメモした箇所を重点的に復習しました。

参考書だけでは不十分だった理由

参考書だけで学習するのは現実的ではありません。特に、業務で使用したことがないような馴染みのないサービスや概念については、参考書の限られた情報量だけで理解するのはかなり難しかったです。

具体例:

- BGP(Border Gateway Protocol):ネットワークの専門用語ですが、参考書では少しか説明がありません

- AWS DMS(Database Migration Service):移行サービスについても、参考書の記載だけでは全体像が掴めませんでした

こういった部分については、AWS公式ドキュメントやブラックベルトを使って知識を補完することが必要不可欠でした。

メリット(正直な評価)

✅ 視界に入ることで勉強を促してくれる:物理的に存在することで、勉強のことを思い出させてくれました

✅ 全体的な理解の確認に役立つ:全体を俯瞰して「自分はどこが理解できていないのか」をチェックするには有用でした

✅ 解説のわかりやすさ:問題集の解説や本文の説明は、そこそこわかりやすかったです

デメリット(包み隠さず)

❌ 情報量の不足:最大のデメリットはこれです。自分が理解しにくい部分について、参考書だけでは情報が足りません

❌ 問題数が少ない:巻末模試だけでは、本番の形式に十分慣れることができませんでした

❌ 本番との乖離:本番の試験で「あ、これ参考書で見た類似問題だ!」という場面は、正直あまりありませんでした

この参考書への総合評価

決して悪い参考書ではありません。でも、参考書だけでは合格は難しいというのが正直な感想です。

おすすめできる人:

- 初学者:全体を学ぶのに向いている

- 経験者:自分がどこを理解できていないかチェックするのに有用

注意点: この参考書だけで合格しようとしないこと。問題集や動画教材、公式ドキュメントとの併用が必須です。

教材2:Udemy動画教材(英語・補助教材)

Ultimate AWS Certified Solutions Architect Professional価格:約1,500円(セール時)

動画時間:約16.5時間

言語:英語(日本語字幕あり)

使用期間:学習2ヶ月目に苦手分野を中心に視聴

実際の視聴時間:約10時間(全体の60%程度)

評価:★★★☆☆(5点/10点)

なぜ英語の動画教材を選んだのか

参考書を1ヶ月ほど勉強した時点で、「参考書だけの情報では不安だ」と感じました。そこで、UdemyでSAP対策の教材を探しました。

そして気づきました。当時、日本語の動画教材がなかったのです。

英語の教材を見つけて、最初は困惑しました。「英語か…どうしよう」と正直ためらいました。でも、よく考えてみると、AWS自体がアメリカのサービスです。「どうせAWSを学ぶなら、英語に慣れておいた方がいいのかもしれない」と考え、購入を決めました。

レビューを見ると評価が非常に高く、受講生数も多かったので、「これなら信頼できる」と判断しました。

セールで1,500円:定価では買わない

Udemyの教材は定価だとかなり高価です。でも、頻繁にセールがあります。私はセールを待って、約1,500円で購入しました。定価で買う必要はありません。

使い方:苦手分野を中心に、2倍速で効率化

この動画教材は約16.5時間という膨大なボリュームがあります。全てを等速で視聴するのは現実的ではありませんでした。

私の視聴スタイル:

- 苦手な分野を中心に視聴(DMS、ネットワーク系、コンテナ系)

- 既に理解している分野は2倍速で流し見

- 総視聴時間:約10時間(全体の60%)

すべてを見たわけではなく、必要な部分を選んで視聴しました。

視聴場所とデバイス:通勤中のスマホがメイン

動画の視聴は、主に通勤中の電車の中でした。通勤時間(往復60分)を活用して、スマホで動画を見るスタイルです。自宅で腰を据えて見るようなことはあまりありませんでした。

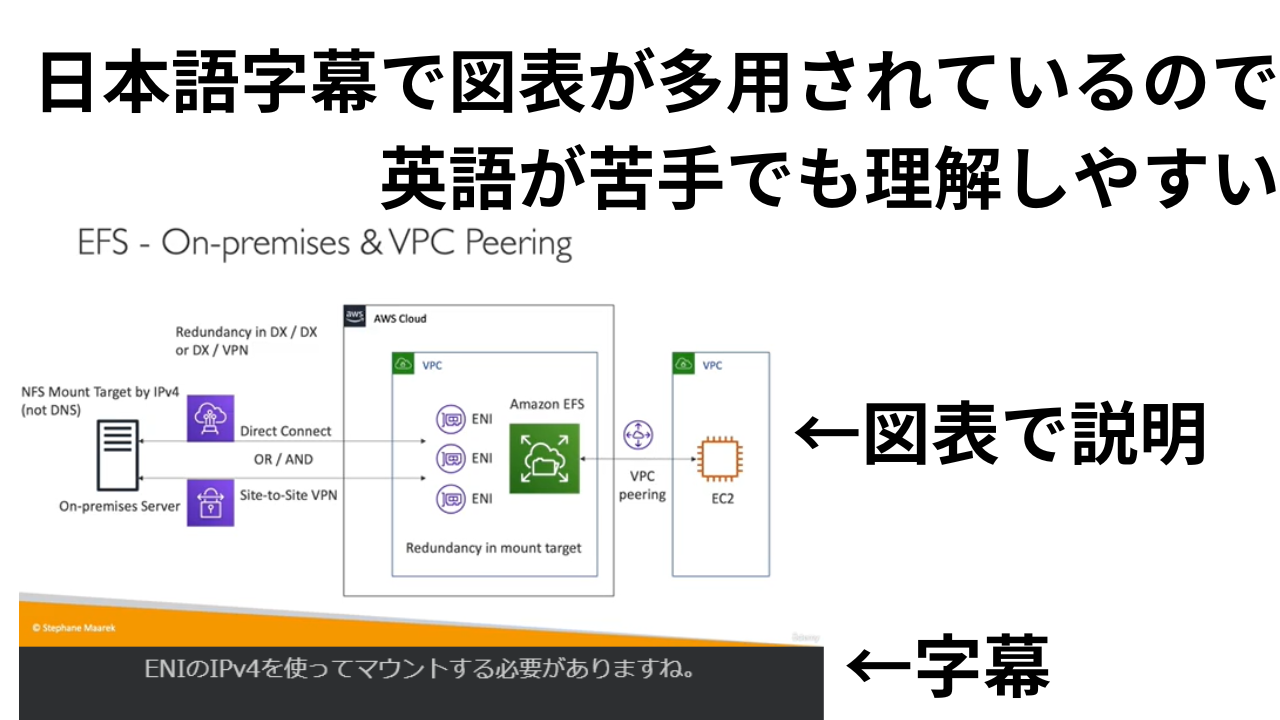

英語だけど、意外と理解できた理由

私は英語がまったくできません。リスニング力もほとんどありません。

でも、この動画教材は図表やスライドが非常に豊富でした。そのおかげで、英語の音声を完全に理解できなくても、スライドを見れば言っていることが大体わかりました。

特にアーキテクチャ図は、英語でも日本語でも書いてあることは同じです。VPCの構成図、Route 53のルーティング図、Direct Connectの接続図など、視覚的に示されていたので、理解しやすかったです。

字幕について: 最初は字幕を追うのが大変でした。でも、動画は一時停止できます。理解できないところは止めて、字幕をよく読んで、考えてから先に進む。この方法で、徐々に慣れていきました。

特に役立ったセクション

1. ネットワーク周りの解説

- VPC(仮想ネットワーク)

- Route 53(DNS)

- Direct Connect(専用線接続)

- Transit Gateway(ネットワークのハブ)

これらのサービスは、参考書だけでは具体的なイメージが湧きませんでした。でも、動画で図解付きで説明されることで、「あ、こういう構成になるのか」と視覚的に理解できました。

2. AWS DMS(Database Migration Service)の詳細解説

参考書では数ページしか説明がありませんでしたが、動画教材は20分以上かけてしっかり説明してくれます。移動中に1.5倍速、2倍速で視聴して、聞き流しながら理解を深めていきました。

3. コンテナ関連(EKS、ECS、Fargate)

業務で一度も触ったことがなかったコンテナサービスについても、動画で体系的に学ぶことができました。

あまり視聴しなかったセクション

すでに実務で使っているサービス(Lambda、DynamoDB、API Gateway)については、動画をスキップしました。時間の節約のためです。すでに知っている内容の章は飛ばして、自分が必要な部分だけを選んで視聴できるのが、動画教材の良いところです。

メリット:視覚的な理解に優れている

✅ 情報の鮮度と情報量:参考書よりも詳しく、最新の情報が反映されやすい傾向にあります

✅ 図表が豊富で視覚的に学べる:参考書に比べて、アーキテクチャ図やスライドが非常に豊富です

✅ 一時停止して理解を深められる:理解できない部分は止めて考えることができます。自分のペースで進められるのは、動画教材の大きな利点です

デメリット:英語という壁、そして時間

❌ 英語であるため、人を選ぶ:最大のデメリットはこれです。英語に抵抗がある人には向きません。もし日本語の動画教材があれば、迷わずそちらを選んでいました。

❌ 時間がかかる:動画教材を一から全て見ようとすると、かなりの時間がかかります。参考書のように「読み飛ばす」ことが難しいです

この動画教材への総合評価

決して悪い教材ではありません。でも、人を選ぶ教材だと思います。もし日本語の動画教材があれば、評価はもっと高かったでしょう。

おすすめできる人:

- 英語に抵抗がない人、または英語が得意な人

- 視覚的に学びたい人

- ネットワーク周りが苦手で、図解で理解したい人

- 参考書だけでは理解が浅いと感じている人

向かない人:

- 英語が本当に苦手な人

- 時間をかけずに効率的に学びたい人

私にとっては、参考書の方が重要度が高かったです。動画教材は「知識の補完」として役立ちましたが、必須ではありませんでした。

教材3:Udemy問題集(最重要・合格の決め手)

【SAP-C02】AWS認定 ソリューションアーキテクト プロフェッショナル 模擬問題集【4回+α 計360問】【SAP-C02】AWS認定 ソリューションアーキテクト プロフェッショナル 模擬問題集

価格:約1,500円(セール時)

問題数:360問(75問×4セット + 追加の60問)

使用期間:学習2-3ヶ月目(メイン学習)

使用時間:約80時間(総学習時間の約44%)

評価:★★★★☆(7点/10点)

なぜこの問題集を選んだのか

参考書を一通り学習し、動画教材も見終わった時点で、「問題数が足りない。もっと実戦的な演習が必要だ」と感じていました。

参考書の模擬試験だけでは、本番の形式に十分慣れることができませんでした。そこで、UdemyでSAPの模擬試験を探しました。

この問題集を選んだ決め手は、問題数の多さです。360問という圧倒的なボリュームに惹かれました。レビューも高評価だったので、迷わず購入しました。価格はセールで約1,500円。この問題数でこの価格なら、コストパフォーマンスは抜群です。

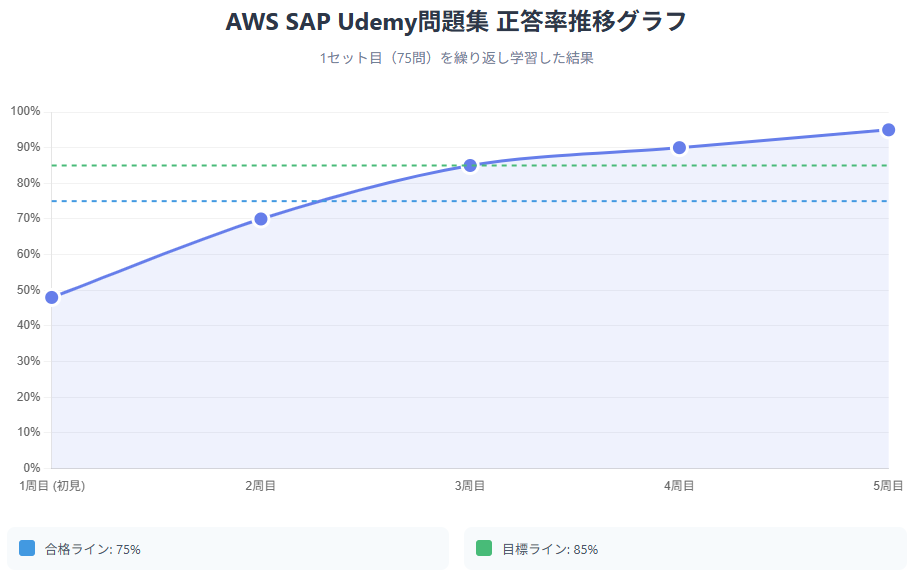

正答率の推移

セットを進めるごとに、初見の正答率が上がっていきました。これは、1セット目、2セット目で学んだ知識が積み重なっているからです。

私の独特な学習方法:1セットを完全理解してから次へ

私は、おそらく他の人とは違う進め方をしていました。

1セット目を完全に理解してから、2セット目に進む。

2セット目を完全に理解してから、3セット目に進む。

なぜこの方法を選んだのか?理由は2つあります:

- 初見の問題を大切にしたかった:問題を「消費」せず、初見の状態で取り組める問題を後に取っておきたかった

- 知識の積み重ね:1セット目の知識、2セット目の知識が積み重なることで、3セット目以降の初見問題でも正答率が上がる

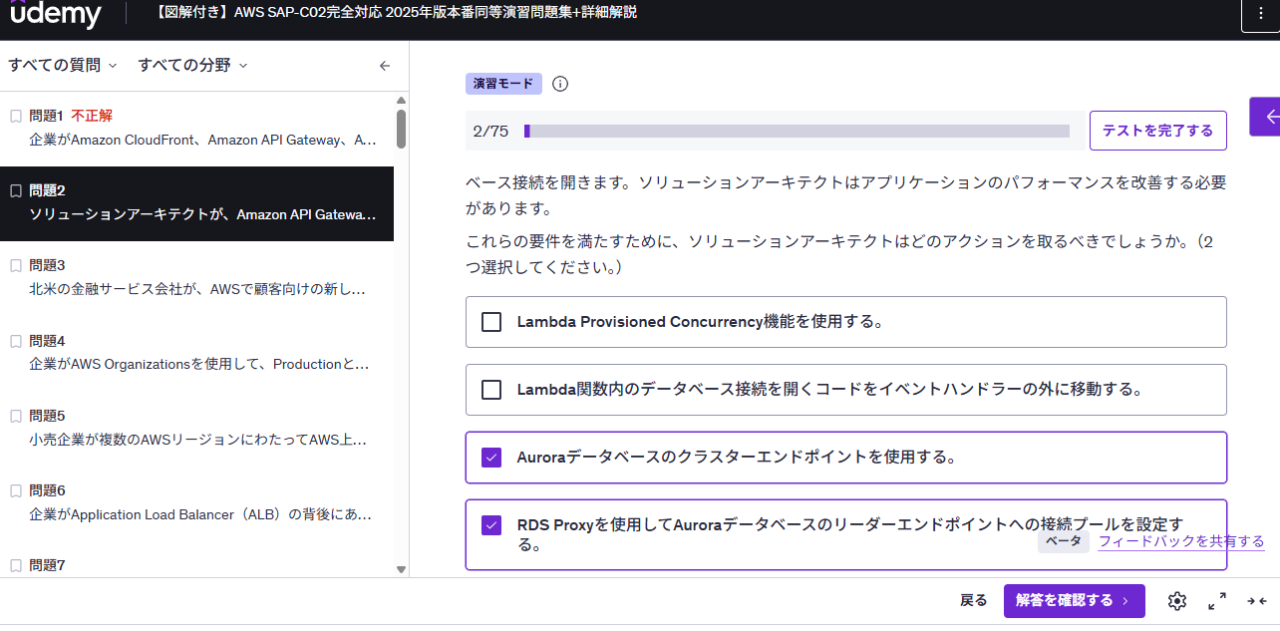

最も効果的だった学習テクニック:5-10問区切りの即時確認

Udemyの問題集は、演習モードを選択すると1問ずつ、5問ずつ、10問ずつなど、任意の問題数で区切って解答確認ができます。任意の問題数について解答をチェックしていき、答え合わせをしたい段階で「解答を確認する」ボタンを押すことで可能です。

私は5問〜10問区切りで解答を確認していました。

具体的な流れ:

- 5〜10問を集中して解く(約10-20分)

- すぐに答え合わせ

- 解説を熟読(約15-30分)

- 理解が浅い部分は、AWS公式ドキュメントやブラックベルトで追加学習

- 次の5〜10問へ

なぜ細かく区切ったのか?

問題を解いた記憶が新しいうちに解答を確認したかったからです。

75問すべてを解いてから答え合わせをすると、最初の方の問題の内容を忘れてしまいます。細かく区切って確認することで、「なぜこの選択肢を選んだのか」「どこで迷ったのか」を鮮明に思い出しながら学習できました。

何問区切りが最適かは、個人によって違うと思います。5問でも、10問でも、あるいは1問ずつでも構いません。大切なのは、問題を解いた記憶が新しいうちに解答を確認して学習することです。

この方法により、効率的に理解を深めることができました。

2周目以降の復習方法

間違えた問題だけでなく、当てずっぽうで正解した問題も必ず見直しました。

見直しの際は間違えた問題を中心に学習を深めました。ただし当てずっぽうで正解した問題についてもしっかりと見直しを行いました。

最終的には、セット数が若い問題(1セット目、2セット目)については、ほぼ100%正解できるまで繰り返しました。

本番との類似性:傾向が近い問題が出た

本番の試験で、「あ、これUdemyで似たような問題を見た」と感じる場面がありました。

全く同じ問題ではありません。でも、問われている概念や構成パターンが似ている問題が数問ありました。

解説までしっかり学んでおいたおかげで、本番でも落ち着いて解答できました。

難易度:本番に近い

全体的な難易度は、本番に近かったと思います。文章量も本番と同等でした。長文を読み解き、複数の選択肢から最適なものを選ぶという訓練には、非常に有効でした。

解説の質:一部納得いかない点も

正直に言うと、この問題集の解説には一部納得いかないものもありました。

解説を読んでも理解が浅い部分があり、結局は自分でAWS公式ドキュメントやブラックベルトを調べる必要がありました。

この不便さが、後に私自身がAWS SAP問題集を作成する動機になりました。

メリット:問題数と本番形式への慣れ

✅ 圧倒的な問題数(360問):この問題集の最大のメリットは、問題数の多さです。参考書よりも圧倒的に多く、実戦演習を積むことができました

✅ 時間感覚と問題形式に慣れる:本番で役立った最大のポイントは、時間感覚や本番の問題形式に慣れることができたことです

✅ コストパフォーマンスの高さ:セールで1,500円という価格は、360問の問題集としては破格です

✅ 柔軟な解答確認:5問、10問、75問など、好きな単位で解答確認できるのが便利でした

デメリット:解説の不十分さ

❌ 一部解説に納得いかない点がある:解説が不十分だと感じる問題がありました。自分で追加学習が必要でした

❌ 全く同じ問題が出るわけではない:「本番と同じ問題が出る」と期待している方には、期待外れかもしれません。あくまで「傾向が近い問題で練習する」という位置づけです

ただし、価格に見合った価値は十分にあったと思います。

この問題集への総合評価

コストパフォーマンスが非常に高く、問題数も豊富です。解説の不十分さという欠点はありますが、問題形式に慣れるという点では非常に有用でした。

この問題集は合格に必須?

この問題集に限ったことではありませんが、こういった問題集を解いていくことは合格に大変重要だと思います。問題に慣れる、文章量に慣れるというトレーニングは、必ずやっておいた方が合格に近づくと思います。

おすすめできる人:

レベル問わず、どんな人にもおすすめできます。どんなに対策してきても、形式に慣れていないと思うように力を出せません。こういった問題集で実戦演習を積むことは、合格への近道です。

なぜ4.5/5.0の高評価を獲得できているのか?

- ✅ 全300問に平均800字以上の詳細解説

- ✅ 複雑な問題には必ずアーキテクチャ図を添付

- ✅ 受講生からの質問に100%に回答

- ✅ AWSアップデートを反映

- ✅ 不正解選択肢も「なぜ不正解か」を丁寧に解説

受講生の声:

「図解がわかりやすい」「解説が丁寧」「試験問題を解くために必要な考え方を学べる」

👇実際に収録されている問題と解説👇

問題文:

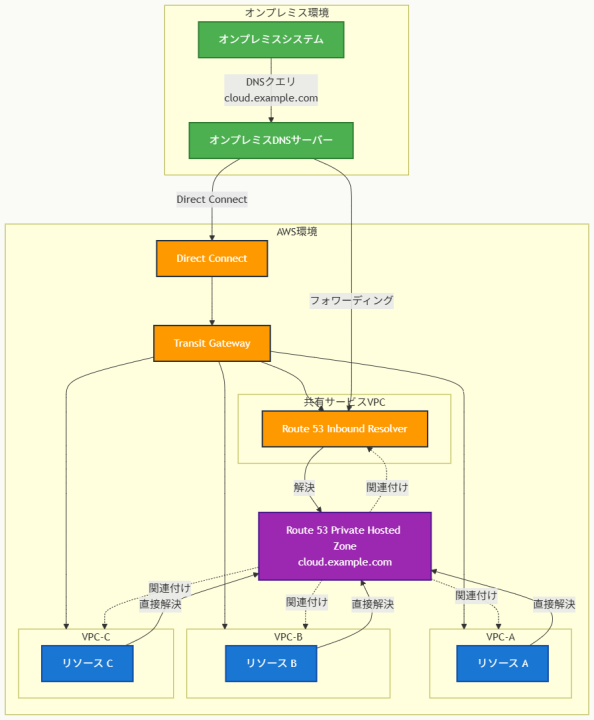

企業がハイブリッドDNSソリューションを設計する必要があります。このソリューションは、VPC内に保存されているリソース用のcloud.example.comドメインに対してAmazon Route 53プライベートホストゾーンを使用します。企業には以下のDNS解決要件があります。

オンプレミスシステムがcloud.example.comを解決して接続できること。

すべてのVPCがcloud.example.comを解決できること。

オンプレミス企業ネットワークとAWS Transit Gatewayの間には既にAWS Direct Connect接続があります。

最高のパフォーマンスでこれらの要件を満たすために、企業はどのアーキテクチャを使用すべきでしょうか。

選択肢:

A. プライベートホストゾーンをすべてのVPCに関連付ける。共有サービスVPCにRoute 53 inbound resolverを作成する。すべてのVPCをTransit Gatewayに接続し、オンプレミスDNSサーバーでcloud.example.comのフォワーディングルールを作成してinbound resolverを指すようにする。

B. プライベートホストゾーンをすべてのVPCに関連付ける。共有サービスVPCにAmazon EC2 conditional forwarderを配置する。すべてのVPCをTransit Gatewayに接続し、オンプレミスDNSサーバーでcloud.example.comのフォワーディングルールを作成してconditional forwarderを指すようにする。

C. プライベートホストゾーンを共有サービスVPCに関連付ける。共有サービスVPCにRoute 53 outbound resolverを作成する。すべてのVPCをTransit Gatewayに接続し、オンプレミスDNSサーバーでcloud.example.comのフォワーディングルールを作成してoutbound resolverを指すようにする。

D. プライベートホストゾーンを共有サービスVPCに関連付ける。共有サービスVPCにRoute 53 inbound resolverを作成する。共有サービスVPCをTransit Gatewayに接続し、オンプレミスDNSサーバーでcloud.example.comのフォワーディングルールを作成してinbound resolverを指すようにする。

正解:A

A. プライベートホストゾーンをすべてのVPCに関連付ける。共有サービスVPCにRoute 53 inbound resolverを作成する。すべてのVPCをTransit Gatewayに接続し、オンプレミスDNSサーバーでcloud.example.comのフォワーディングルールを作成してinbound resolverを指すようにする。

正解: プライベートホストゾーンをすべてのVPCに関連付けることで、各VPCが直接ドメインを解決でき、最高のパフォーマンスを実現します。Route 53 inbound resolverによりオンプレミスからのDNSクエリを適切に処理し、Transit Gateway接続により全体的な接続性を確保します。この構成は、DNSクエリの転送が不要で最も効率的です。

B. プライベートホストゾーンをすべてのVPCに関連付ける。共有サービスVPCにAmazon EC2 conditional forwarderを配置する。すべてのVPCをTransit Gatewayに接続し、オンプレミスDNSサーバーでcloud.example.comのフォワーディングルールを作成してconditional forwarderを指すようにする。

不正解: EC2 conditional forwarderは、Active Directoryなどの特定の環境向けのソリューションです。この問題ではRoute 53ベースのDNS解決が求められており、EC2インスタンスでの条件転送はパフォーマンス要件を満たしません。追加のインスタンス管理が必要になり、単一障害点となるリスクもあります。

C. プライベートホストゾーンを共有サービスVPCに関連付ける。共有サービスVPCにRoute 53 outbound resolverを作成する。すべてのVPCをTransit Gatewayに接続し、オンプレミスDNSサーバーでcloud.example.comのフォワーディングルールを作成してoutbound resolverを指すようにする。

不正解: Route 53 outbound resolverはAWSからオンプレミスへのDNSクエリ転送に使用されるもので、この問題の要件とは方向が逆です。また、プライベートホストゾーンを共有サービスVPCのみに関連付けているため、他のVPCが直接ドメインを解決できず、すべてのVPCでの解決要件を満たしません。

D. プライベートホストゾーンを共有サービスVPCに関連付ける。共有サービスVPCにRoute 53 inbound resolverを作成する。共有サービスVPCをTransit Gatewayに接続し、オンプレミスDNSサーバーでcloud.example.comのフォワーディングルールを作成してinbound resolverを指すようにする。

不正解: inbound resolverの使用は正しいですが、プライベートホストゾーンを共有サービスVPCのみに関連付けているため、他のVPCが直接cloud.example.comを解決できません。これにより、すべてのVPCでの解決要件を満たさず、DNSクエリの転送が必要になってパフォーマンスも低下します。

全体的な説明

問われている要件

- オンプレミスシステムからcloud.example.comドメインへの解決と接続

- すべてのVPCからcloud.example.comドメインへの解決

- 既存のDirect ConnectとTransit Gateway接続の活用

- 最高レベルのパフォーマンスの実現

- ハイブリッド環境での統合的なDNS管理

前提知識

DNS解決サービスの特徴

- Route 53プライベートホストゾーンは、VPCに関連付けることでそのVPC内でのプライベートドメイン解決を提供します。複数のVPCに同じプライベートホストゾーンを関連付けることで、各VPCで同じドメインを解決できます。関連付けされていないVPCからは直接解決できず、DNSクエリの転送が必要になります。

- Route 53 Resolverエンドポイントには、inbound(オンプレミスからAWSへ)とoutbound(AWSからオンプレミスへ)の2種類があります。inbound resolverはオンプレミスDNSサーバーからのクエリをRoute 53で処理し、outbound resolverはVPCからのクエリをオンプレミスDNSサーバーに転送します。

ネットワーク接続サービスの特徴

- AWS Transit GatewayはVPCとオンプレミスネットワーク間の中央接続ハブとして機能します。複数のVPCを同時に接続でき、Direct Connectとの組み合わせで高帯域幅・低レイテンシの接続を提供します。フルメッシュ接続を簡素化し、ルーティング管理を集約化します。

- AWS Direct Connectは専用線接続によりオンプレミスとAWS間の安定した高性能通信を実現します。インターネット経由よりも一貫したネットワークパフォーマンスと低レイテンシを提供し、DNSトラフィックにも適用されます。

代替的なDNS転送方式について

- EC2ベースのconditional forwarderは、Windows DNS ServerやBINDなどをEC2インスタンス上で運用する方式です。管理オーバーヘッドが高く、可用性やスケーラビリティの観点でマネージドサービスより劣ります。Active Directory環境との統合などの特定用途で使用されることがあります。

解くための考え方

この問題を解く際は、まず2つの主要要件を明確に分離して考える必要があります。

第一に「すべてのVPCがcloud.example.comを解決できること」という要件から、プライベートホストゾーンをすべてのVPCに関連付ける必要があることが分かります。プライベートホストゾーンを共有サービスVPCのみに関連付けた場合、他のVPCは直接解決できずに転送が必要となり、パフォーマンス要件を満たしません。

第二に「オンプレミスシステムがcloud.example.comを解決・接続できること」という要件から、オンプレミスからAWSへのDNSクエリを処理するinbound resolverが必要であることが判明します。outbound resolverは方向が逆であり、EC2 conditional forwarderは管理複雑性とパフォーマンス面で適切ではありません。

最高のパフォーマンスという要件を考慮すると、各VPCがプライベートホストゾーンに直接関連付けられ、DNSクエリの転送が不要な構成が最適です。

アーキテクチャ図

アーキテクチャ図の解説

DNS解決の基盤構成

このアーキテクチャでは、Route 53プライベートホストゾーンが各VPCに直接関連付けられています。VPC-A、VPC-B、VPC-CのそれぞれでRoute 53のDNSリゾルバー(VPCの.2アドレス)がプライベートホストゾーンに直接アクセスし、cloud.example.comの解決を行います。これにより、各VPC内のリソースは追加のネットワークホップなしに高速なDNS解決を実現できます。共有サービスVPCにも同様にプライベートホストゾーンが関連付けられ、inbound resolverエンドポイントからの解決要求に対応します。

ハイブリッド接続とDNSフロー処理

オンプレミスシステムからのcloud.example.comへのDNSクエリは、まずオンプレミスDNSサーバーで受信され、設定されたフォワーディングルールに基づいて共有サービスVPC内のRoute 53 inbound resolverに転送されます。このトラフィックはDirect Connect接続とTransit Gatewayを経由して高速かつ安定的に処理されます。inbound resolverは受信したクエリをRoute 53プライベートホストゾーンで解決し、結果をオンプレミスに返します。この設計により、オンプレミスとクラウド間で統一されたDNS名前空間が実現されます。

他のソリューションとの比較

主要な代替案として、プライベートホストゾーンを共有サービスVPCのみに関連付ける方式が考えられますが、この場合他のVPCからのDNSクエリは必ず共有サービスVPC経由の転送が必要となります。これにより追加のネットワークレイテンシが発生し、パフォーマンス要件を満たしません。また、EC2ベースのconditional forwarderを使用する方式もありますが、インスタンスの管理オーバーヘッド、可用性の課題、スケーラビリティの制限により、マネージドサービスであるRoute 53 Resolverより劣ります。

実装の考慮事項

実装時は、プライベートホストゾーンの各VPCへの関連付けを自動化し、新しいVPCが追加された際の手動作業を最小化することが重要です。inbound resolverエンドポイントは少なくとも2つのアベイラビリティゾーンに配置し、高可用性を確保する必要があります。オンプレミスDNSサーバーでのフォワーディングルール設定は、既存のDNS構成への影響を最小化するよう慎重に計画し、段階的な展開を検討することが推奨されます。また、DNSクエリのログ記録とモニタリング設定により、運用開始後のトラブルシューティングを容易にできます。

参考資料

- Amazon Route 53 とは - Amazon Route 53 ユーザーガイド

- プライベートホストゾーンの使用 - Amazon Route 53 ユーザーガイド

- Route 53 Resolver とは - Amazon Route 53 ユーザーガイド

- inbound エンドポイント - Amazon Route 53 ユーザーガイド

- AWS Transit Gateway とは - Amazon VPC ユーザーガイド

- AWS Direct Connect とは - AWS Direct Connect ユーザーガイド

- VPC とプライベートホストゾーンの関連付け - Amazon Route 53 ユーザーガイド

問題集の完全版は以下Udemyで購入可能です。特別価格: 通常2,600円 → 1,500円

講師クーポン適用で42%OFF

教材4:AWSブラックベルト(無料・補助教材として最強)

価格:無料

提供元:AWS公式

視聴数:10個以上

総視聴時間:約15時間(聞き流し含む)

評価:★★★★★(9点/10点)

AWSブラックベルト: https://aws.amazon.com/jp/events/aws-event-resource/archive/

AWSブラックベルトとの出会い

AWSブラックベルトを最初に知ったのは、仕事でAWS社の人と話している中で教えてもらったことがきっかけでした。

「理解が不足している範囲を補強するのに、ブラックベルトは最適ですよ」

その言葉通り、参考書を学習していく中で理解が足りないと感じた部分が出てきた時、ブラックベルトを活用するようになりました。

視聴したブラックベルト

私が視聴したAWSブラックベルトは、10個以上に及びます。

主に視聴したブラックベルト:

- AWS DMS(Database Migration Service):参考書では数ページだが、ブラックベルトは約1時間の詳細解説

- Amazon Route 53 Resolver:DNSの複雑な仕組みを図解で理解

- コンテナ関連(EKS、ECS、Fargate):業務未経験のサービスを体系的に学習

- セキュリティ関連:IAM、KMS、Security Hubなど

- AWS Organizations:マルチアカウント管理の理解に必須

- アーキテクチャパターン系のブラックベルト:Well-Architected Frameworkの実践例

業務で使用したことがないサービスを中心に視聴しました。実務経験がないサービスは、参考書だけでは具体的なイメージが湧きません。そこでブラックベルトが役立ちました。

視聴方法:ジョギング中も、通勤中も、音声で学習

私はブラックベルトを、スキマ時間にも活用しました。

ジョギング中の音声学習:

- 1回約1時間

- ほぼ毎回AWS関連の動画を聞きながら走る

- 週に3〜4時間の音声学習

映像を見なくても、音声だけで理解できる部分は多くありました。もし音声だけで難しい部分があれば、後で見返せば問題ありません。(私は特に見返しませんでしたが)。

通勤中の学習:

- 電車の中でイヤホンをつけて

- スマホで映像も視聴

- 往復60分の通勤時間を有効活用

視聴のタイミング:必要に応じて都度

視聴の順序は特に決めていませんでした。参考書、動画教材、練習問題、模擬試験などで「理解が不足している」と感じたところを、その都度見ていくスタイルです。

活用のタイミング:

- 問題集で間違えたサービスが出てきたら確認

- たまたま正解したけど、正解の選択肢に知らないサービスが出てきたら確認

- 問題集の解説だけでは理解が浅いと感じたら、ブラックベルトで深掘り

参考書との圧倒的な違い:情報の深さ

参考書は紙面の制約があるため、1つのサービスについて数ページしか割けません。

一方、ブラックベルトは20分から1時間かけてしっかり説明してくれます。参考書では「AWS DMSは移行に使う」という程度の説明でも、ブラックベルトでは:

- DMSの仕組み

- 移行元と移行先のデータベース組み合わせ

- 継続的レプリケーションとフルロード移行の違い

- ベストプラクティス

- 実際のアーキテクチャ例

といった詳細まで解説してくれます。この情報の深さは、参考書では得られません。

メモは引っかかった部分だけ記録

ブラックベルト視聴中に、メモはあまり取りませんでした。

ただし、視聴中にわからないことがあったら、それだけはメモしておきました。後でそのテーマのブラックベルトをもう一度見返したり、同じジャンルの別のブラックベルトを視聴したりするためです。

メリット:無料で、正確で、深い

✅ 情報の正確性と深さ:AWSブラックベルトの最大のメリットは、情報の正確性、情報の深さ、信頼性です。AWS公式の人が解説しているので、情報の信頼性は抜群です

✅ 無料である:これほど質の高い教材が無料で利用できるのは、本当にありがたいことです

✅ 参考書よりも圧倒的に詳しい:参考書は紙面の制約がありますが、ブラックベルトは20分〜1時間かけてじっくり説明してくれます

✅ スキマ時間に活用できる:音声だけでも理解できるので、ジョギング中や家事中にも学習できます

デメリット:時間と情報の鮮度

❌ 時間がかかりすぎる:最初からすべて隅から隅まで見ようとすると、膨大な時間がかかります。必要な部分だけを選んで視聴することが重要です

❌ 試験対策に直結しない部分もある:ブラックベルトは試験対策用の教材ではありません。そのため、試験に直接関係ない内容も含まれています

❌ 古いブラックベルトの情報鮮度:ブラックベルトの中には、2020年頃に公開されたものなど、かなり古いものもあります。古すぎるブラックベルトを見ると、情報の鮮度という点で劣る場合があります

ブラックベルトへの総合評価

非常に高い評価です。無料でこれだけの質の教材が利用できるのは、本当に素晴らしいことです。

ブラックベルトは必須?

試験対策において必須の教材ではありませんが、補助的に使うのには非常に有用です。参考書や問題集で理解が浅い部分を、ブラックベルトで補完する。この使い方が最も効果的だと思います。

おすすめできる人:

- 苦手分野を補強したい人

- 深く理解したい人

- 実務経験が少ない人

- 初心者の方

何より無料なので、気軽に試してみて、理解できなければやめてしまえばいいだけです。試してみることが大切です。

教材5:AWS公式Practice Test(最終確認用・無料)

AWS Skill Builder – Official Practice Question Set

価格:無料(以前は有料で約3,000円)

問題数:20問

提供元:AWS公式

使用タイミング:学習2ヶ月半目(本番試験申し込み直前)

評価:★★★★☆(7点/10点)

URL: Self-paced digital training on AWS – AWS Skill Builder

→「SAP-C02」 で検索

なぜAWS公式Practice Testを受けようと思ったのか

AWS公式Practice Testは、私がSAAなどのアソシエイトレベルの試験を受けた時から活用していた教材でした。当時は有料で約3,000円ほどだったと記憶していますが、いつの間にか無料になっていました。無料化されたことを知った時は、大変喜びました。

使い方:最後の実力チェックとして

私の使い方は明確でした。一通り勉強した後の実力を測るためです。

公式のPractice Testでおよそ8割程度の正答率になったら、本番試験への予約に踏み切る、という基準にしていました。

Practice Testは私にとって学習のためのものではなく、自分の実力値を知るためのツールとして位置づけていました。

初回スコア:75%(ギリギリ合格ライン)

学習の最終段階で受験した結果、正答率は約75%でした。

この結果を見て、「これで本番もある程度戦えるレベルになったかな」という自信がつきました。

ただし、合格ラインのギリギリ75%程度だったので、試験を予約して受けるまでの間に、最後の詰めを行おうと思いました。

さすが公式:本番と近い問題形式

さすが公式が作った練習問題だけあって、問題の形式は本番と近かったです。

ただし、全く同じ問題が本番で出たということはありませんでした。近い問題が出たかもしれません。

文章量も本番程度で、Udemyの問題集とほぼ同じような感じでした。

苦手分野の洗い出しに役立った

Practice Testは、苦手分野を洗い出すのに役に立ちました。

間違えた問題については、周辺知識を含めて再度インプットするように勉強しました。分からないような用語が出てきた際、理解が曖昧だったところについては、公式ドキュメントやブラックベルトを勉強するようにしました。

正解だったところについても、最後の復習を行いました。

何回受けたか:2-3回繰り返した

Practice Testは2-3回は繰り返しました。

今は無料なので、何回でも受けられます。受けてしまえばいいと思います。100%正解するまで繰り返してもいいと思います。

解説:あまり詳しくない

解説はあったと思いますが、そんなに詳しいものがついていませんでした。

その点は、また自分で調べていく必要がありました。当時は公式ドキュメントやブラックベルトを確認していましたが、今の時代であれば生成AIに確認するのが効率的でいいと思います。

解説の質はあまり期待しない方がいいと思います。これは問題集ではなく、ただのPractice Test(力試し)なので、解説を期待して受けるものではないと思います。

メリット:無料で本番形式を確認できる

✅ 無料である:公式のPractice Testのメリットは、やはり無料であるところです

✅ 問題の形式を事前に確認できる:問題の形式を事前に確認できるところも大きなメリットです。無料なので、受ける価値は十分にあります

✅ 実力の最終確認:「本番を受けてもいいレベルか」を判断する材料になります

デメリット:本番で同じ問題は出ない

❌ 本番で同じ問題が出るわけではない:Practice Testの欠点、特に欠点というわけではないのですが、本番の試験でPractice Testの問題がそのまま出るということはありません

❌ 解説があまり詳しくない:解説は簡潔で、深く理解するには自分で追加学習が必要でした

ただし、無料なので、見合った価値は十分にあると思います。

この教材への総合評価

無料でこの質のPractice Testが受けられるのは、ありがたいことです。

Practice Testは必須?

合格の決定打になるようなものではないと思います。あくまで自分の最後の試験前の確認程度です。これを使って解説から何か吸収できるというものではありません。

人によっては、これを受けずに、Udemyの問題集さえしっかりやるか、参考書の問題集や参考書の理解だけでも充分な方もいるんじゃないかなと思います。

ただし、無料なので一度試してみてもいいと思います。

おすすめできる人:

- 本番前の最終確認をしたい人

- 最後に実力を測りたい人

- 申し込みをしても問題ない実力がついているかの確認をしたい方

教材比較表

| 教材 | 価格 | 個人的評価 | 主な用途 | 必須度 |

|---|---|---|---|---|

| 参考書 | ¥3,300 | 全体像把握 | 高 | |

| Udemy動画 | ¥1,500 | 苦手分野の補強 | 中 | |

| Udemy問題集 | ¥1,500 | 実戦演習 | 最重要 | |

| ブラックベルト | 無料 | 深い理解 | 中 | |

| 公式Practice Test | 無料 | 実力確認 | 低 |

合計費用:約6,300円(セール時)

学習方法の詳細

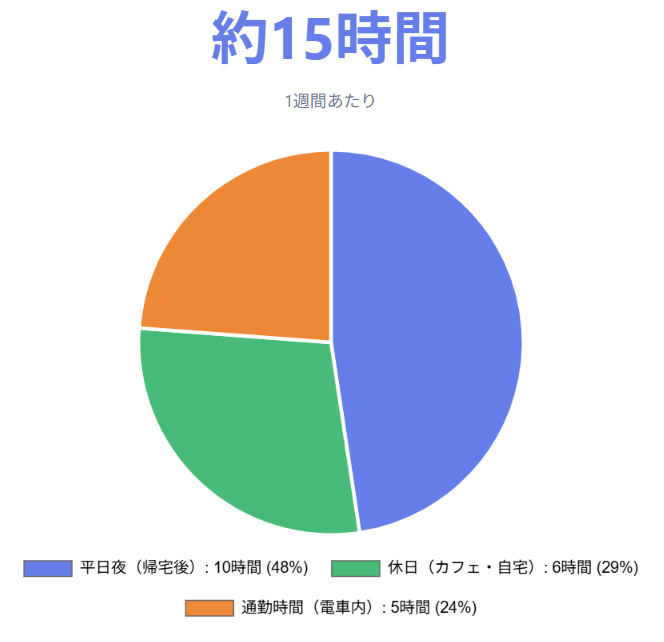

時間確保の工夫: 平日の夜をメイン学習時間とし、通勤時間でスマホでの動画視聴や参考書の読書を実施。休日はカフェでまとまった時間を確保しました。

学習時間の内訳

平日(週5日):

- 帰宅後の夜:1-2時間

- 通勤時間(往復60分):動画視聴・参考書

- 昼休み:スキマ時間に復習

休日(週2日):

- カフェや自宅で集中学習:3時間程度

トータル:約180時間(3ヶ月)

内訳:

- 問題集(Udemy):約80時間(44%)

- 参考書:約50時間(28%)

- ブラックベルト:約15時間(8%)

- 動画教材(Udemy):約10時間(6%)

- 公式ドキュメント・その他:約25時間(14%)

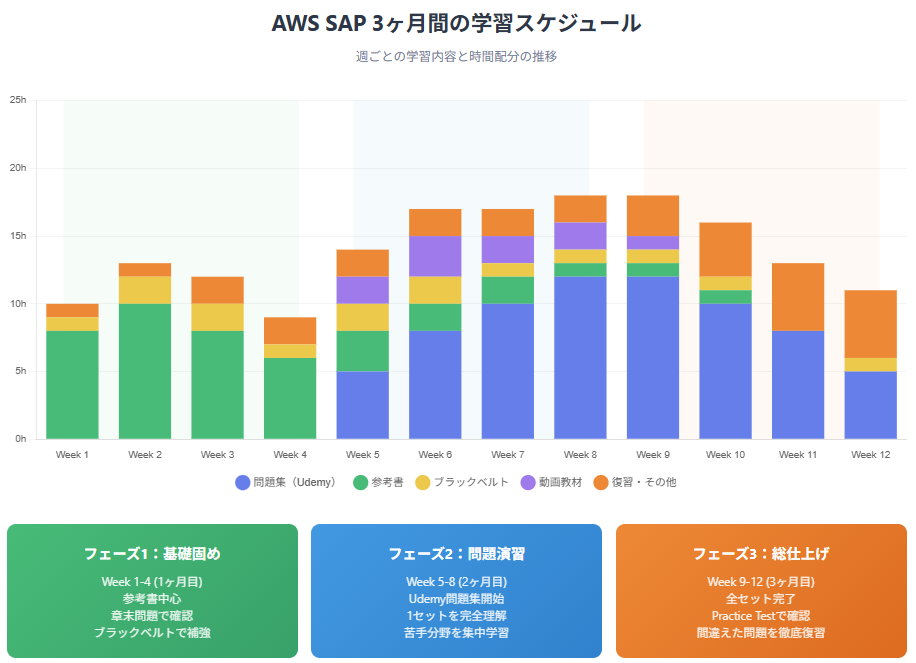

フェーズ1:基礎固め(1ヶ月目)

何をしたか:

- 参考書を1周(約1ヶ月)

- 章末問題を解きながら進める

- 理解が浅い部分はブラックベルトで補強

この時期の正答率:

- 章末問題:70-80%

- 参考書の模擬試験:60%未満

気づき: 「知識をつけただけではダメ。問題集に慣れる必要がある」と痛感しました。

フェーズ2:問題演習(2ヶ月目)

何をしたか:

- Udemy問題集360問に着手

- 1セット目を2-3周して完全に理解

- 苦手分野(DMS、Aurora、RDS)をブラックベルトで集中学習

この時期の正答率の推移:

- 1セット目・初回:50%以下

- 1セット目・2周目:70%

- 1セット目・3周目:85-90%

最大の壁:2択まで絞れるが、最後の1つが選べない

この壁を乗り越えるために、問題文の読み解き方を変えました。

フェーズ3:総仕上げ(3ヶ月目)

何をしたか:

- 残りのセット(2-4セット目)を順次完了

- AWS公式Practice Testで実力確認(75%)

- 間違えた問題と苦手分野を徹底復習

この時期の正答率:

- 各セット初見:70-80%

- 復習後:85-90%

試験予約のタイミング: Practice Testで75%を取った時点で、「まあ、何とかなるだろう」と判断して試験を予約しました。

最大の挫折と克服

「2択まで絞れるが、最後の1つが選べない」という壁

3ヶ月目、何度も同じ問題を間違えてしまうことに悩みました。特に業務で使ったことがないサービス(DMS、Aurora、RDS)の問題で苦戦しました。

最初の間違った対策: 「サービスの理解が足りない」と考え、ブラックベルトを何度も見返しました。しかし、効果がありませんでした。

突破口:問題文の読み解き方をトレーニングする

問題を解く際に、以下の観点を必ずチェックするようにしました:

- コストを重視しているか?

- セキュリティを重視しているか?

- 運用性(管理のしやすさ)を重視しているか?

- パフォーマンスを重視しているか?

- 可用性を重視しているか?

例:「運用負荷を最小限にする」→ マネージドサービスを選ぶ

この「顧客が重視している観点を拾えるようにするトレーニング」を地道に繰り返した結果、正答率が安定して上がっていきました。

試験当日の記録

重要な教訓: SAPは3時間でも時間が足りません。1問あたり約2分のペースを意識し、わからない問題に時間をかけすぎないことが重要です。見直し時間は10分程度しか確保できませんでした。

試験会場と時間帯

- 受験方法:テストセンター(会場受験)

- 試験時間帯:午前中

- 試験時間:180分(3時間)

試験当日の反省

失敗:試験前にコーヒーを飲んだこと

カフェインの利尿作用で、試験中に1回トイレに立ちました。試験前の利尿作用がある飲み物は控えることを強くおすすめします。

合格発表

試験終了後のアンケートに答えると、「合格」の文字が表示されました。思わずガッツポーズをしてしまいました。

正確なスコア798点は、後日メールで確認しました。合格ライン750点より48点上。ギリギリでしたが、合格は合格です。

※最近のAWS認定では試験直後に結果は出ないようになりました。数時間後メールで送付されます。

振り返り:何が成功要因だったか

効果的だった学習方法TOP3

1位:Udemy問題集で大量の問題を解いたこと

360問を繰り返し解くことで、問題の形式に慣れ、長文を読み解く力がつきました。知識のインプットだけでは合格できません。

2位:5-10問区切りで、記憶が新しいうちに解説確認

問題を解いた直後に解説を読むことで、「なぜこの選択肢を選んだのか」「どこで迷ったのか」を鮮明に思い出しながら学習できました。

3位:問題文の読み解き方をトレーニングしたこと

「顧客が重視している観点」を読み取る力を鍛えたことが、最後の決め手でした。

もっと早く気づけばよかったこと

問題文の読み解き練習をもっと早く始めるべきでした。

サービスの勉強を増やすのではなく、問題文から「コスト重視」「セキュリティ重視」「運用性重視」を見抜く訓練を、もっと早い段階から意識的に行っていれば、学習効率はさらに上がったと思います。

これから受験される方へ

レベル別の学習時間の目安

SAA保有・実務1年の人(私に近い人):

- 総学習時間:2-3ヶ月(150-200時間)

SAA保有・実務経験なしの人:

- 総学習時間:3-6ヶ月(200-300時間)

実務3年以上の人:

- 総学習時間:2-3ヶ月(実務経験が長くても、試験対策は必要です)

おすすめの学習順序

ステップ1:試験範囲の全体把握(1ヶ月)

- 参考書で全体像を把握

- 弱点を特定

ステップ2:深掘り学習(並行して実施)

- ブラックベルトで苦手分野を補強

- 可能であればハンズオン

ステップ3:問題演習(1-2ヶ月)

- 問題集を繰り返し解く

- 2択から1択に絞るトレーニング

- 「顧客が重視していること」を読み取る力を鍛える

最も伝えたいこと

似た選択肢に惑わされないでください。

問題文の中に、ヒントが散りばめられています。問題の中で大切にしている観点(コスト、セキュリティ、運用性など)が何であるかをちゃんと見極めれば、解決の糸口があることが多いです。

諦めなければ、チャンスはあります。

私は国語が非常に苦手でしたが、トレーニングすることでなんとか問題文を読み解く事ができ合格できました。

よくある質問(FAQ)

まとめ

この記事が、これからAWS SAPに挑戦される方の参考になれば幸いです。

3ヶ月間、ほぼ1日も欠かさず勉強を続けました。798点というかなりギリギリの点数でしたが、努力は報われました。

この記事をポイントをまとめます。

- 問題集中心の学習が合格の鍵:私は総学習時間180時間のうち44%(80時間)を問題演習に充てました。参考書だけでは不十分で、Udemy問題集などで大量の問題を繰り返し解くことが最重要です。5-10問区切りで解答を即確認し、1セットを完全理解してから次へ進む方法が効果的でした。

- 問題文の読み解き方が最大の壁:2択まで絞れるが最後の1つが選べないという壁にぶつかりました。サービスの知識を増やすのではなく、問題文から「顧客が重視している観点(コスト、セキュリティ、運用性、パフォーマンス、可用性)」を読み取る力を鍛えることが突破口でした。

- 3ヶ月・1日2時間の継続学習:平日夜2時間、休日3時間、通勤時間も活用して週15時間のペースで3ヶ月間継続しました。1ヶ月目は参考書で基礎固め、2ヶ月目は問題集で実戦演習(正答率50%→85%に向上)、3ヶ月目は総仕上げと弱点補強という3つのフェーズで進めました。

- ブラックベルトとスキマ時間の活用:AWSブラックベルト(無料)で苦手分野を補強し、通勤中の動画視聴やジョギング中の音声学習など、スキマ時間を徹底的に活用しました。特に業務で触ったことがないサービス(DMS、コンテナ系、移行系)の理解に役立ちました。

- 試験は時間との戦い:180分で75問、1問あたり約2分のペースを意識する必要があります。見直し時間は10分程度しか確保できませんでした。わからない問題に時間をかけすぎず、見直しマークをつけて次に進むことが重要です。

あなたのSAP合格を、心から応援しています。

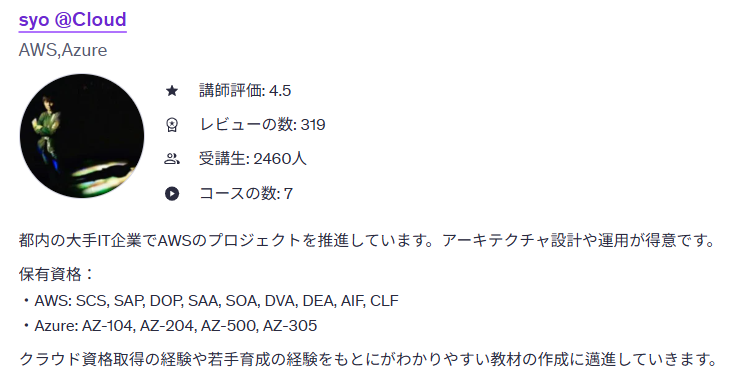

執筆者プロフィール: 現在はUdemy講師として、AWS SAP対策の問題集を提供しています。この体験記は、講師になる前の受験者としての記録です。

現在、私はUdemy講師として活動しており、この体験をもとにSAP-C02対策の問題集を作成しました。

当時受験者として「こんな問題集があったらもっと効率的に学習できた」と思った要素を全て詰め込んでいます。

問題集の特徴:

- 本番同等の長文問題300問

- 全問題に詳しい解説付き(追加で調べる手間を削減)

- アーキテクチャ図解で複雑な構成も視覚的に理解

- 不正解選択肢の解説も完備

まずは無料で試せる練習問題15問を用意していますので、実力チェックにご活用ください。

※メールアドレス登録不要・すぐに解答できます

↓Udemy講座の詳細を見る↓

【図解付き】AWS SAP-C02完全対応 2025年版本番同等演習問題集+詳細解説

※Udemyは30日間返金保証付きです

以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事がお役に立ちましたら、コーヒー1杯分(300円)の応援をいただけると嬉しいです。いただいた支援は、より良い記事作成のための時間確保や情報収集に活用させていただきます。

システムエンジニア

AWSを中心としたクラウド案件に携わっています。

IoTシステムのバックエンド開発、Datadogを用いた監視開発など経験があります。

IT資格マニアでいろいろ取得しています。

AWS認定:SAP, DOP, SAA, DVA, SOA, CLF

Azure認定:AZ-104, AZ-300

ITIL Foundation

Oracle Master Bronze (DBA)

Oracle Master Silver (SQL)

Oracle Java Silver SE

■略歴

理系の大学院を卒業

IT企業に就職

AWSのシステム導入のプロジェクトを担当