当ブログにはPRを含みます。

「AWS資格って意味ないって聞いたけど、本当に取る価値あるの?」そんな不安や迷いを感じている方へ。

実は、筆者自身も同じように悩みながらSAAを取得し、そこからキャリアが大きく変わりました。

本記事ではAWSの資格を複数取得している筆者が「資格は意味ない」と言われる背景を冷静に整理しつつ、AWS資格がどんな場面で役に立つのか、実体験を交えて詳しく解説します。これから資格に挑戦するか迷っている方が、自分にとってAWS資格が“意味ある”ものかどうか判断できるよう、わかりやすくお届けします。

- AWS資格が「意味ない」と言われる理由とその背景がわかります。

- 資格を取ったあとに本当に役立つ具体的なシーンがわかります。

- CLFとSAAの違いや、自分に合った資格の選び方がわかります。

- AWSが学習対象として優れている理由が他クラウドと比較してわかります。

- 筆者の体験から、AWS資格がキャリアにどうつながるかがリアルにわかります。

この度UdemyでSAA-C03のWEB問題集を作成しました。1,500円セール実施中です。お役立てください。評価&レビューいただけると大変励みになります。

- 本番ライクな310問収録

- SAA最新の長文化に完全対応

- 全問題に詳しい解説が付属

- 全問題に公式ドキュメントへのリンク記載

- 複雑なアーキテクチャを図解して解説

- 不正解選択肢の解説

- 問題を解くための前提知識を詳しく解説

講師クーポン【2025年最新】AWS SAA-C03完全攻略問題集|詳細図解付きデータ分析範囲対応版

問題集のサンプル問題を確認する

問題

企業はAWS上に3層Webアプリケーションを配置しています。WebサーバーはVPC内のパブリックサブネットに配置され、アプリケーションサーバーとデータベースサーバーは同じVPC内のプライベートサブネットに配置されています。企業は検査VPC内にAWS Marketplaceからサードパーティ仮想ファイアウォールアプライアンスを配置しています。

このアプライアンスはIPパケットを受け入れることができるIPインターフェースで設定されています。ソリューションアーキテクトは、トラフィックがWebサーバーに到達する前にアプリケーションへのすべてのトラフィックを検査するために、Webアプリケーションとアプライアンスを統合する必要があります。

最小の運用オーバーヘッドでこれらの要件を満たすソリューションはどれですか。

選択肢

A. アプリケーションのVPCのパブリックサブネットにNetwork Load Balancerを作成してトラフィックをパケット検査のためにアプライアンスにルーティングします。

B. アプリケーションのVPCのパブリックサブネットにApplication Load Balancerを作成してトラフィックをパケット検査のためにアプライアンスにルーティングします。

C. 検査VPCにTransit Gatewayを配置します。着信パケットをTransit Gateway経由でルーティングするようにルートテーブルを設定します。

D. 検査VPCにGateway Load Balancerを配置します。着信パケットを受信してアプライアンスにパケットを転送するためにGateway Load Balancerエンドポイントを作成します。

考えてからスクロールしてください

・

・

・

・

・

・

・

・

正解:D

解説:

Gateway Load Balancerはサードパーティ仮想アプライアンス(ファイアウォール、IDS/IPS、DPIシステム等)のために特別に設計されたサービスです。3層(Network Layer)で動作し、すべてのポートのすべてのIPパケットをリスニングできます。GENEVE プロトコル(ポート6081)を使用してアプライアンスとトラフィックを交換し、自動スケーリングと高可用性を提供します。最小の運用オーバーヘッドでサードパーティアプライアンスとの統合が可能です。

問われている要件

- サードパーティ仮想ファイアウォールアプライアンスとの統合

- 検査VPCに配置されたアプライアンスによる全トラフィック検査

- Webサーバー到達前のトラフィック検査実現

- 最小の運用オーバーヘッドでの実装

- IPパケットレベルでの処理とインスペクション機能

前提知識

Gateway Load Balancerの特徴と用途について

- AWS Gateway Load Balancer(GWLB)

- サードパーティ仮想アプライアンスのために特別に設計されたロードバランサー

- 3層(Network Layer)で動作し、すべてのIPパケットを処理

- ファイアウォール、IDS/IPS、DPI システムとの統合に最適

- 自動スケーリングと高可用性を提供

- GENEVE プロトコル(ポート6081)を使用したアプライアンス通信

- Gateway Load Balancer Endpoint(GWLBe)

- アプリケーションVPCとGWLBを接続するVPCエンドポイント

- 透過的な ネットワークトラフィックルーティングを実現

- クロスVPC通信を簡素化

- 最小限の設定でトラフィック検査を実現

従来のロードバランサーとの比較について

- Network Load Balancer(NLB)

- 4層(Transport Layer)での TCP/UDP負荷分散

- 高性能と低レイテンシーを提供

- IPパケットレベルの検査機能は非対応

- サードパーティアプライアンス統合には追加設定が必要

- Application Load Balancer(ALB)

- 7層(Application Layer)での HTTP/HTTPS負荷分散

- パスベースルーティングとホストベースルーティング

- Webアプリケーションレベルでのトラフィックルーティング

- IPパケット検査には不適切

ネットワーク接続サービスについて

- AWS Transit Gateway

- VPC間、オンプレミス接続のハブとして機能

- 大規模ネットワークの中央集権的管理

- トラフィック検査機能は非対応

- ルーティングポリシーとセキュリティグループ管理が複雑

- VPCピアリング

- 2つのVPC間の直接接続

- プライベートIPアドレスでの通信

- スケーラビリティの制限と管理の複雑性

解くための考え方

この問題は、サードパーティ仮想セキュリティアプライアンスとの統合における最適なAWSサービスの選択を問うものです。重要なキーワードは「サードパーティ仮想ファイアウォールアプライアンス」「AWS Marketplace」「IPパケット検査」「最小の運用オーバーヘッド」です。

Gateway Load Balancerは、まさにこの用途のために設計されたサービスで、従来のロードバランサーでは困難だったサードパーティアプライアンスとの統合を大幅に簡素化します。異なるVPCに配置されたアプライアンスとアプリケーション間のトラフィックルーティングを、Gateway Load Balancer Endpointを使用して透過的に実現できます。

NLBやALBを使用した場合、VPCピアリングやTransit Gatewayの設定、複雑なルーティングテーブルの管理、セキュリティグループの調整などが必要となり、運用オーバーヘッドが大幅に増加します。Transit Gatewayは接続性は提供しますが、トラフィック検査機能は持ちません。したがって、要件を最も効率的に満たすのはGateway Load Balancerとなります。

アーキテクチャ図

アーキテクチャ図の解説

検査VPCでの集中型セキュリティ処理

このアーキテクチャでは、すべてのインバウンドトラフィックが検査VPC内のGateway Load Balancerを経由してサードパーティファイアウォールアプライアンスで検査されます。GWLBは複数のファイアウォールインスタンス間で負荷を自動分散し、ヘルスチェックによりアプライアンスの状態を継続監視します。GENEVE プロトコル(ポート6081)を使用してアプライアンスとの通信を行い、パケットレベルでの詳細な検査が可能です。この集中型アプローチにより、セキュリティポリシーの一元管理と運用効率の向上が実現されます。

透過的なクロスVPCトラフィックルーティング

Gateway Load Balancer EndpointがアプリケーションVPC内のパブリックサブネットに配置され、インターネットゲートウェイからのトラフィックを自動的に検査VPCにルーティングします。検査完了後のトラフィックは同じエンドポイントを通じてWebサーバーに転送され、エンドユーザーからは検査プロセスが完全に透過的になります。この設計により、既存のアプリケーションアーキテクチャを変更することなく、セキュリティ機能を追加できます。

スケーラブルセキュリティとハイアベイラビリティ

Gateway Load Balancerの自動スケーリング機能により、トラフィック量の変動に応じてサードパーティアプライアンスを自動的にスケールアップ・ダウンできます。複数のアプライアンスインスタンスによる冗長構成で、単一障害点を排除し、高可用性を確保します。CloudWatchとヘルスチェック機能により、システム全体の監視と障害の早期検出が可能で、セキュリティ機能の継続的な稼働を保証します。この設計により、手動での運用介入を最小限に抑えながら、企業レベルのセキュリティ要件を満たすことができます。

他のソリューションとの比較

Network Load BalancerやApplication Load Balancerを使用したアプローチでは、VPCピアリング、Transit Gateway、複雑なルートテーブル設定などが必要となり、運用オーバーヘッドが大幅に増加します。また、これらのロードバランサーはサードパーティアプライアンスとの統合に最適化されておらず、パケットレベルでの検査機能も限定的です。Transit Gatewayを使用したソリューションは接続性は提供しますが、トラフィック検査機能は持たず、追加のセキュリティ設定が必要となります。Gateway Load Balancerは唯一、サードパーティアプライアンスとの統合に特化して設計されたサービスで、最小の設定で最大の機能を提供します。

実装の考慮事項

Gateway Load Balancerの実装では、サードパーティアプライアンスのライセンス要件とAWS Marketplaceでの調達プロセスを事前に確認する必要があります。

GENEVE プロトコルを使用した通信では、アプライアンス側での対応確認と設定が重要です。ヘルスチェック設定では、アプライアンスの特性に応じた適切な間隔とタイムアウト値の調整が必要です。

セキュリティグループとNACLの設定では、GENEVE トラフィック(ポート6081)の許可と、アプライアンスからの戻りトラフィックの適切な処理が重要となります。

参考資料

- Gateway Load Balancer とは

- Gateway Load Balancer の開始方法

- Gateway Load Balancer エンドポイント

- Network Load Balancer とは

- Application Load Balancer とは

- AWS Transit Gateway とは

- AWS Marketplace でのセキュリティ製品

不正解選択肢の評価

A:Network Load Balancerは4層(Transport Layer)で動作し、TCP/UDPトラフィックの負荷分散に特化していますが、IPレベルでのパケット検査機能は提供していません。異なるVPC間でのトラフィックルーティングにはVPCピアリングやTransit Gatewayなどの追加設定が必要で、運用オーバーヘッドが増加します。また、サードパーティ仮想アプライアンスとの統合に最適化されていません。

B:Application Load Balancerは7層(Application Layer)で動作し、HTTPSトラフィックの負荷分散とルーティングに特化しています。IPパケットレベルでの検査には適しておらず、サードパーティファイアウォールアプライアンスとの統合も困難です。また、異なるVPC間での複雑なルーティング設定が必要で、運用オーバーヘッドが大幅に増加します。

C:Transit Gatewayは複数VPC間の接続とルーティングには優れていますが、トラフィック検査機能は提供していません。ルートテーブルの設定、セキュリティグループとNACLの調整、複雑なネットワーク設定が必要で、単純なパケット転送以上の機能は期待できません。サードパーティアプライアンスとの統合にも追加的な設定が必要で、運用負荷が高くなります。

AWS資格は本当に意味ない?よくある意見とその背景

「AWS資格は意味がない」——そんな声をSNSや掲示板で見かけて不安になったことはありませんか?

実際、資格に対する評価は分かれるところです。ここでは“意味がない”とされる意見の背景にどんな理由があるのかを整理し、AWS資格をこれから取るべきか悩んでいる方にとって、正しい判断材料になる情報をお届けします。

よく言われる「AWS資格は意味ない」という意見の正体とは?

「意味がない」という意見の多くは、実務経験が重視される現場の声や誤解に基づいています。

特にエンジニアの現場では「資格だけでは即戦力にならない」という考えが根強く、これが「意味がない」という評価につながりがちです。

たとえばX(旧Twitter)やQiitaなどの技術コミュニティでは、「資格はあっても結局は経験が大事」という投稿が多く見られます。しかしこれらは「資格がまったく無意味」と言っているわけではなく、「資格だけでは不十分」という文脈で語られているケースが多いのです。

「意味ない」と感じる背景には“過度な期待”がある

AWS資格が意味ないと感じる人は、資格取得によって劇的な変化があると期待しすぎている場合があります。

資格はあくまで“スキルの証明”であり、取得した瞬間に転職や年収アップが保証されるわけではないからです。

特に未経験者やキャリアチェンジを狙う人は、資格さえ取れば一気にチャンスが広がると考えがちです。しかし現実には、資格は「入口」であって「ゴール」ではありません。このギャップが「思ったより意味がなかった」という印象につながってしまうのです。

「意味がない」とは誰にとってか?立場によって価値は変わる

AWS資格の価値は人それぞれで、キャリアの立場や目的によって大きく変わります。

たとえばすでにAWSを使った開発経験が豊富な人にとっては、資格よりもポートフォリオのほうが有利かもしれません。一方、未経験者や非エンジニアには“やる気と基礎理解”の証明として非常に有効です。

実際、未経験からインフラやクラウドの仕事に転職した人の多くは、資格をきっかけに技術学習を始め、採用担当者に「学習姿勢」や「成長意欲」をアピールできたと語っています。つまり、「意味がない」かどうかは、自分の立場によって変わるということです。

「資格より実務」…でも未経験が実務にたどり着くには?

「実務経験がないと意味がない」と言われることも多いIT業界。でも、そもそも実務に入るまでの“最初のきっかけ”がなければ、誰だって経験を積むことはできません。では、未経験者はどうすればその最初の一歩を踏み出せるのでしょうか?ここでは、AWS資格がどのように“実務への橋渡し”になるのかをわかりやすく解説します。

実務が重視される業界だからこそ、入口が必要になる

実務が評価されるIT業界では、未経験者が最初のチャンスを得るために「入口としての資格」が重要になります。

経験者と比べて評価材料が少ない未経験者にとって、AWS資格は「学習意欲」や「クラウドの基礎理解」を証明する手段になるからです。

多くの求人票では、AWS資格は“あれば尚可”と記載されていることが多く、持っていれば応募条件の敷居を下げる武器になります。特にクラウドエンジニア、インフラエンジニア、IT営業職などでAWS資格を評価する企業は年々増加しています。

未経験がいきなり実務をこなすのは非現実的

「資格より実務」という考えは一理あるものの、未経験者がいきなり実務を求められるのは無理があります。

基礎知識がなければ現場のタスクを理解できず、現場も教育リソースを割きづらいため、受け入れられにくくなるからです。

現場では「ドキュメントが読める」「AWSサービスの構造を理解している」ことが最低限求められます。AWS資格(CLFやSAA)はこの基礎を体系的に学ぶ設計になっており、未経験者が“最低限の土俵に立つ”ための準備になります。

AWS資格は「実務への信頼パス」をつなぐ鍵になる

AWS資格は、未経験者が「この人は教えれば伸びる」と思ってもらえる信頼材料になります。

資格の取得には継続的な学習が必要で、それ自体が「成長する意欲」や「習得力」を持っている証拠になるからです。

企業が採用時に資格を重視する理由のひとつに、「将来的に成長できそうかどうか」という視点があります。たとえ実務経験がゼロでも、資格取得を通してAWSの理解がある人材なら、「この人は育てられる」と判断してもらいやすくなります。

AWS資格は本当に意味があった?筆者の実体験でわかった3つの効果的な活用シーン

資格にどれだけの意味があるのか。実際に活かせる場面があるのか。それが見えないと、資格の勉強はモチベーションが続きませんよね。ここでは、筆者がAWS資格を通じてキャリアを広げてきた実体験をベースに、「AWS資格が本当に役立ったシーン」を具体的に紹介します。

- SAA取得前は事務作業ばかり。資格が「設計に関われるチャンス」をくれた

- SAP取得でさらにステップアップ。今ではPMとしてプロジェクトをリード

- 営業職でもCLFやSAAが推奨される時代。資格は「共通言語」になる

SAA取得前は事務作業ばかり。資格が「設計に関われるチャンス」をくれた

SAA資格を取得したことで、プロジェクトでの役割が“事務作業”から“設計担当”へと変わりました。

資格を通じてAWSの基礎が理解できるようになり、技術的な会話についていけるようになったからです。

筆者はIT企業に勤務し、初めてAWS案件にアサインされたときは右も左もわからず、会議の議事録作成などが主な役割でした。しかし、キャッチアップのためにSAAを受験して合格したことで、設計者としての役割を任せてもらえるようになりました。資格を取ったからこそ、信頼を得て次のステップに進めたのです。

SAP取得でさらにステップアップ。今ではPMとしてプロジェクトをリード

SAAだけでなくSAP(上級試験)も取得し、設計・開発経験を積んだことでプロジェクトマネージャーを任されるまでになりました。

資格を通じて体系的な知識を身につけたことで、より高度な設計や構成管理、アーキテクチャ設計に挑戦できたからです。

SAA取得後にさらに知識を深めるためSAPにも挑戦し、無事合格。実務で設計・開発を経験する中で、技術的な判断力やマネジメント力を評価され、AWS案件のPMという重要なポジションを任されるようになりました。現在、年収は800万円を超え、キャリアと報酬の両面で資格が“意味あるもの”だったと実感しています。

営業職でもCLFやSAAが推奨される時代。資格は「共通言語」になる

AWS資格は技術職だけでなく、営業職にとっても“共通言語”として重要な意味を持ちます。

クラウドの提案やソリューション営業では、基本的なAWSの用語や概念を理解していることが前提になるからです。

筆者の勤めるIT企業では、営業職に対してもCLFやSAAの取得が推奨されており、実際に多くの営業担当がCLFを取得しています。ソリューション提案の場ではAWSの専門用語が飛び交うため、資格によって基礎を押さえているかどうかで、お客様との信頼関係や提案力が大きく変わります。

どのAWS資格を選ぶべき?CLFとSAAの違いと選び方

AWS資格の中でも、最初に目指す人が多いのが「CLF(クラウドプラクティショナー)」と「SAA(ソリューションアーキテクトアソシエイト)」の2つです。ただ、未経験者やクラウド初学者にとっては「どっちを選べばいいの?」と迷うのが本音。ここではそれぞれの資格の違いと、どんな人におすすめかをわかりやすく整理していきます。

AWS初心者や非エンジニア職にはCLFがおすすめ

クラウドに初めて触れる方や非エンジニアの方には、まずCLF(クラウドプラクティショナー)の取得をおすすめします。

CLFは技術的な深掘りよりも、クラウドの基本概念や活用方法、セキュリティ、請求体系など“広く浅く”学べる内容になっているためです。

筆者の勤務先でも、営業職や非技術職でCLF取得が推奨されています。ソリューション提案時にAWSの用語が飛び交う現場では、CLFの知識が「共通言語」となり、社内外の信頼を高めるのに役立っています。

▶初心者向けにCLFの効率的な勉強方法をまとめた記事はこちら

設計・開発に関わりたい人はSAAを目指すべき

AWSを用いたインフラ設計やシステム開発に関わりたい方は、SAA(ソリューションアーキテクトアソシエイト)がおすすめです。

SAAでは、具体的なAWSサービスの選定やアーキテクチャ設計、冗長構成やセキュアなネットワーク設計など、実務レベルで必要な知識を体系的に学べるからです。

筆者もAWS案件に関わることになった際、SAAを学ぶ中でサービスの構成や制約、セキュリティの考え方などが理解できるようになり、設計担当としての業務を任されるようになりました。SAAは、実務に一歩踏み込むための“技術的な登竜門”といえます。

>▶SAAの具体的な勉強方法については、こちらの記事で詳しく解説しています

「迷ったらCLF→SAA」のステップアップが安心ルート

どちらを取るか迷っている場合は、まずCLFからスタートし、慣れてきたらSAAに挑戦するステップアップ方式がおすすめです。

CLFで学んだクラウドの基礎知識がSAAの学習にも活かせるため、理解がスムーズに進むからです。

実際に筆者の周囲でも、「CLF→SAA」の順番で学習を進める人が多く、挫折せずに学習を継続できている傾向があります。筆者も「CLFはSAAの準備にも役立つ」と考えており、段階的な学習として効果的です。

AWSはなぜ選ばれる?他クラウドと比較した学ぶメリット

クラウドの学習を始めようと思ったとき、AWSの他にもAzureやGoogle Cloudなど、選択肢はいくつかありますよね。「結局どれを勉強すればいいの?」と迷って手が止まってしまう人も多いはずです。ここでは、クラウドの中でもAWSを選ぶメリットを、他のサービスと比較しながら解説します。

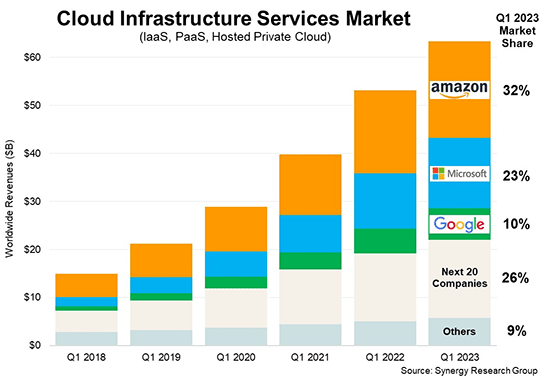

AWSはクラウド市場シェアNo.1。だからこそ活用機会が多い

AWSは世界的に最も利用されているクラウドサービスであり、学んでおく価値が高いです。

市場シェアが高いということは、それだけ企業で導入されている場面が多く、実務で触れる可能性が高いということだからです。

調査会社GartnerやCanalysなどのレポートでも、AWSは常に30%超のクラウド市場シェアを維持しており、2位のAzureや3位のGoogle Cloudと比較しても利用企業の数が圧倒的。筆者の勤務先でもメインのクラウドはAWSで、多くのプロジェクトがAWS基盤で動いています。

AWSがトップシェア。加えてクラウドの市場そのものも成長している。

参考:グローバルのクラウドインフラ市場シェア、AWSとAzureの差が9ポイントにまで縮まる。2023年第1四半期、Synergy ResearchとCanalysの調査結果

学習リソースが豊富で、初心者でも学びやすい環境が整っている

AWSは初心者向けの教材・学習支援が非常に充実しており、最初のクラウド学習として最適です。

公式の無料教材「AWS Skill Builder」や、Udemy・参考書などの民間教材が豊富にあり、教材の選択肢が幅広いからです。

たとえば筆者も、SAA取得の際にUdemy教材と参考書を併用して学びましたが、レビューや質問サポートも充実していて、独学でも理解が深まりやすいと感じました。Google CloudやAzureは一部教材が英語中心だったり、日本語リソースが少なかったりする点で、初心者にはAWSの方が始めやすいです。

「どのクラウドを選ぶか迷う」なら、まずはAWSからでOK

クラウドの世界にこれから入る人は、まずAWSから学ぶのが最も効率的です。

汎用性が高く、他クラウドにも共通する概念(リージョン・VPC・IAMなど)が学べるため、他のクラウドを学ぶ際のベースにもなります。

筆者の経験でも、AWSを通じてクラウドの基本を習得したことで、その後Azureの提案資料や構成図を読むのもスムーズになりました。多くの企業がAWSからクラウド活用を始めており、その実情に合わせて学習することが現実的な選択です。

資格取得を成功させるには?おすすめの勉強法と教材

AWS資格を取ろうと決めたものの、「何から勉強すればいいかわからない…」と悩む人は少なくありません。特に仕事をしながら学ぶ社会人にとっては、効率的な勉強法と信頼できる教材選びが合否を左右します。ここでは、筆者自身が実践してきた学習法をベースに、合格に近づくためのおすすめ勉強法を紹介します。

参考書+動画教材の組み合わせが効率的

独学で合格を目指すなら、参考書と動画教材(Udemyなど)を組み合わせるのが最も効率的です。

参考書で体系的に基礎を固めつつ、動画で視覚的に理解を深めることで、知識が定着しやすくなるからです。

筆者はSAAおよびSAPの資格学習で、参考書を通して基本概念をつかみ、Udemyで講義とハンズオンを活用して理解を深めました。両者を併用することで「読んでわかる」「見てわかる」の両面から知識が定着し、短期間で合格レベルまで到達できました。

ハンズオン(CLF SAA 両方に効果的)

※セール時は2,000円程度になるのでセール時に買いましょう。(セールは月に数回開催)

CLF参考書

SAA参考書

問題集は“知識の穴”を埋めるツールとして使う

本番形式の問題集を使って、理解できていない箇所をあぶり出し、重点的に復習するのが効果的です。

実際の試験は選択肢のひっかけや場面設定の読解が問われるため、ただ暗記するだけでは太刀打ちできないからです。

筆者は各資格対策でUdemyの模擬問題集を繰り返し解き、間違えた問題をノートに書き出して復習しました。問題を解くことで“何となく理解していた”知識が具体的に整理され、試験本番でも落ち着いて解答できました。

参考書の問題数だけでは不足するので以下のようなUdemy問題集がおすすめです。

※セール時は2,000円程度になるのでセール時に買いましょう。(セールは月に数回開催)

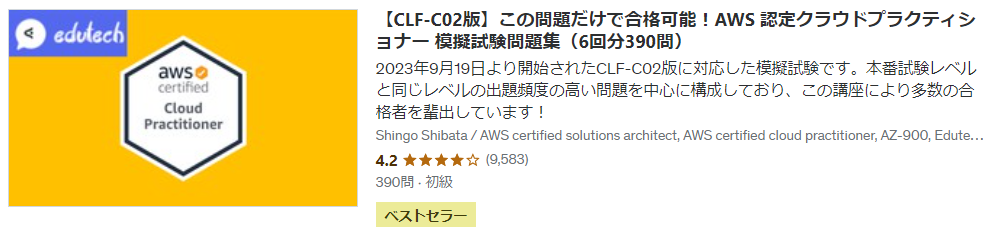

CLF問題集

【CLF-C02版】この問題だけで合格可能!AWS 認定クラウドプラクティショナー 模擬試験問題集(6回分390問)SAA問題集

【SAA-C03版】AWS 認定ソリューションアーキテクト アソシエイト模擬試験問題集(6回分390問)学習スケジュールは「無理なく、毎日」がカギ

1日30分〜1時間の学習を習慣化するのが、社会人でも無理なく合格を目指すコツです。

短時間でも継続することで、知識の定着とモチベーションの維持がしやすくなるからです。

筆者もSAA受験時は平日の夜に1時間、週末にまとめて復習というスタイルで進めました。まとまった時間を取るよりも「習慣化」することで、ストレスなく学習を継続できました。無理なスケジュールより“毎日少しずつ”が合格への近道です。

よくある質問

- AWS資格は一度取れば一生使えますか?

-

AWS資格には有効期限があり、取得から3年間で期限が切れます。最新技術への対応も含めて、定期的な更新が求められるため、継続的な学習もセットで考えるとよいでしょう。

- AWS資格を持っているだけで転職が有利になりますか?

-

資格だけで即採用につながることは少ないですが、書類選考の通過率が上がったり、学習意欲をアピールできたりと、明確なプラス要素になります。面接で資格をどう活かしているかを語れるとさらに効果的です。

- 文系出身でもAWS資格は取得できますか?

-

はい、可能です。実際にAWS資格取得者の中には文系出身者も多数います。数学やプログラミングの高度な知識は不要で、基礎からコツコツ学べば十分に合格を目指せます。

- 英語が苦手でもAWS資格の勉強はできますか?

-

AWSの試験自体は日本語で受験可能ですし、日本語対応の教材や参考書、Udemy動画も豊富に揃っています。英語ができなくても問題なく学習を進められます。

- 学生でもAWS資格を取るメリットはありますか?

-

学生であっても、AWS資格を持っていると就職活動での差別化になります。IT企業を目指す場合は、クラウドの知識があることを早期にアピールできるため、志望動機にも説得力が増します。

- 試験に落ちたら再受験までどれくらい空ける必要がありますか?

-

AWS認定試験は、不合格後は14日間の待機期間を経てから再受験できます。再受験の回数に制限はありませんが、費用がかかるため、1回目の経験を活かして計画的に再挑戦するのがおすすめです。

- 会社から取得を求められていますが、興味がなくても取るべきですか?

-

もし現時点で興味がなくても、取得を通じてクラウド技術の基礎に触れることで、思わぬ分野に関心が湧くこともあります。今後のキャリアの選択肢を広げる意味でも、前向きに取り組む価値はあります。

- 一番簡単なAWS資格ってどれですか?

-

最も難易度が低いとされているのは「クラウドプラクティショナー(CLF)」です。AWSの全体像や基礎知識を学ぶ入門資格で、非エンジニアでも十分に合格を目指せます。

- 試験には実技やプログラミング問題は出ますか?

-

AWS資格試験は選択式問題(多肢選択)で構成されており、実技試験やコーディング問題は出題されません。実務経験がなくても、知識の習得と問題演習で十分に対策できます。

- どのタイミングで資格を取るのがベストですか?

-

明確な正解はありませんが、クラウド案件に関わる前や、転職活動前に取得しておくと非常に効果的です。タイミングよりも「学ぶ意思を持って行動すること」が何よりの一歩になります。

まとめ

- 「AWS資格は意味がない」と言われるのは一部の意見であり、実際には立場や活かし方によって価値が大きく変わります。

- 未経験者が実務に関わる第一歩として、AWS資格は“キャリアの入口”として大きな役割を果たします。

- 筆者はSAA取得を通じて設計者→PMへとキャリアアップを実現し、AWS資格の価値を実感しました。

- 初心者や非エンジニアはCLF、設計や開発に関わりたい人はSAAと、目的に応じて資格を選ぶことが重要です。

- AWSは市場シェア・教材の豊富さ・応用性の高さから、初めてクラウドを学ぶ人に最もおすすめできる選択肢です。

最後までお読みいただきありがとうございました!

この記事がお役に立ちましたら、コーヒー1杯分(300円)の応援をいただけると嬉しいです。いただいた支援は、より良い記事作成のための時間確保や情報収集に活用させていただきます。

システムエンジニア

AWSを中心としたクラウド案件に携わっています。

IoTシステムのバックエンド開発、Datadogを用いた監視開発など経験があります。

IT資格マニアでいろいろ取得しています。

AWS認定:SAP, DOP, SAA, DVA, SOA, CLF

Azure認定:AZ-104, AZ-300

ITIL Foundation

Oracle Master Bronze (DBA)

Oracle Master Silver (SQL)

Oracle Java Silver SE

■略歴

理系の大学院を卒業

IT企業に就職

AWSのシステム導入のプロジェクトを担当

詳細.png)